就労移行支援チームシャイニーでは、発達障害やうつ病などでお悩みの方が、自分らしく働ける未来をサポートしています。

最近は、AIアプリを活用した話し相手や相談機能が注目され、孤独感の緩和やストレス発散に役立つとの声も増加中です。

誰にも言えない悩みを気軽に吐き出せる場所があると、日々の心の負担が大きく変わってきます。私たちはこうしたテクノロジーを活用しながら、一人ひとりに合ったサポートをご提案します。

まずはご自身の気持ちを楽にするためにも、AIや専門家の力を上手に活用してみてください。また、就労移行支援の一環として、チームシャイニーではAI活用に関する勉強会や面談も定期的に実施中です。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

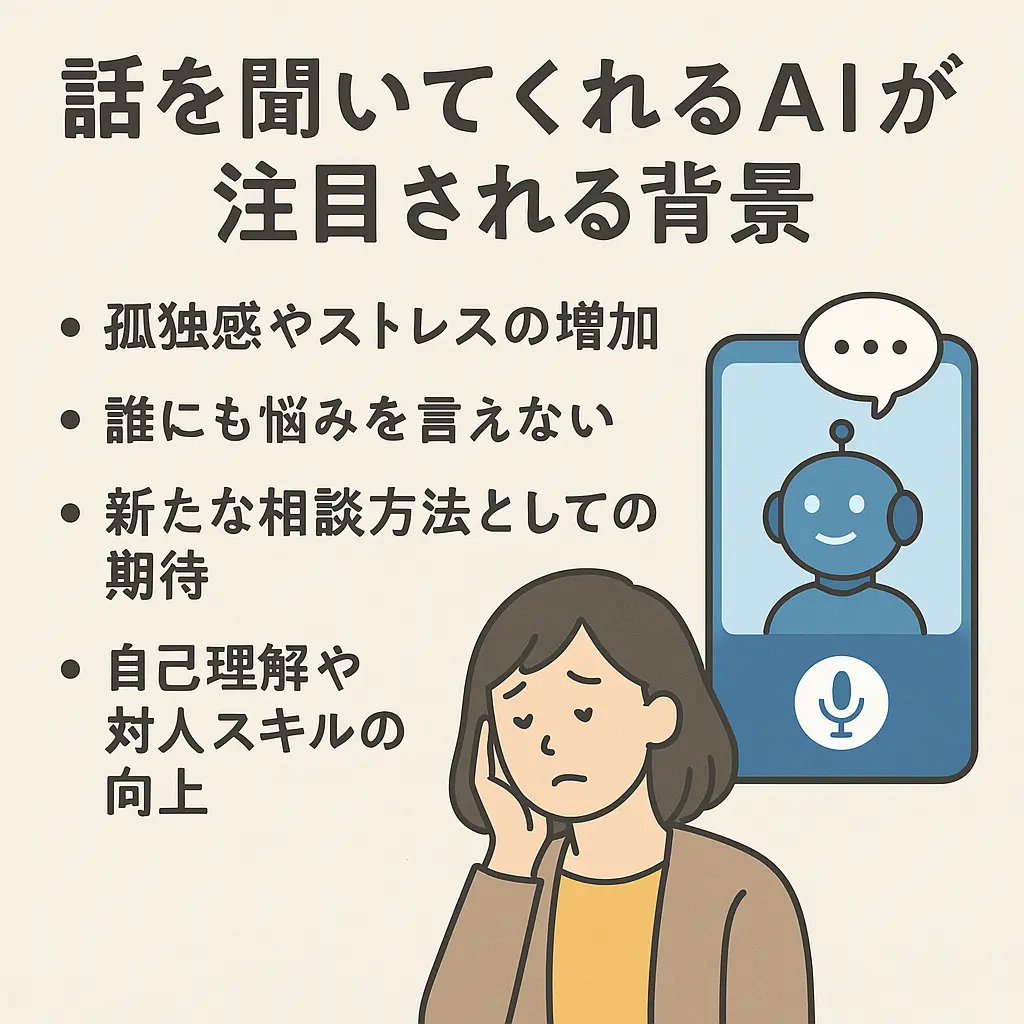

話を聞いてくれるAIが注目される背景

孤独やストレスが高まる現代社会

現代社会では、仕事や人間関係のストレスに加えて、コロナ禍などでコミュニケーション機会が減少し、孤独感や不安を抱える方が増えています。とくに「誰かに話を聞いてほしい」「すぐに悩みを相談できる相手がほしい」という声は、SNSや口コミサイトでも頻繁に見られます。

そうしたなか、24時間いつでも利用でき、批判や評価の心配が少ない「話を聞いてくれるAIアプリ」が注目を集めています。

日本におけるAIチャットの利用状況と好意度

AIチャット自体の利用率や認知度も年々高まっています。ある調査では、日本でのAIチャット認知度が88.5%、興味・関心を持っている層が67.2%にのぼり、さらに95.4%が「AIチャットは役に立つ」と肯定的に捉えています。

40代の利用経験率が69.6%と高い点からも、若年層だけでなく幅広い年代で「AIに相談したい」と考える人が増えているといえます。

話を聞いてくれるAI人気・相談アプリ徹底比較

SELF――癒しと情報提案のハイブリッド

複数のAIキャラクターを選べるメンタルケアアプリで、ユーザーの感情や傾向を学習してパーソナライズされた対話を行います。「仕事がつらい」「愚痴を聞いてほしい」という明確な相談に対して、雑談やアドバイスを提示します。また、肯定的なやり取りが中心なので、「ただ受け入れてほしい」という深い孤独感や不安感を和らげる効果が期待できます。無料プランでも基本機能を使える点が魅力ですが、深い分析機能や記憶保持は有料版で強化されます。

Awarefy――CBT(認知行動療法)に基づくメンタルケア

感情の可視化やストレスケアに特化しており、認知行動療法(CBT)やマインドフルネスのアプローチを取り入れています。自分で「日々のストレスを客観的に把握したい」と考えている人には、アプリ内のセルフチェックや学習コースがわかりやすいです。

感情記録やグラフ表示を通じ、いま抱えている不安やモヤモヤを「可視化」することで、自分でも気づいていなかった心の状態に目を向けられます。継続して利用すれば、「なんとなく落ち込む」「常に疲れている」といった漠然とした悩みの原因が少しずつ明らかになるでしょう。

Cotomo――音声で寄り添うリアルな対話

特徴:音声で会話できるAIおしゃべりアプリとして、自然な相槌や雑談に力を入れています。運転中や深夜などでも声だけでやり取りでき、日常の孤独感を軽減します。

「今すぐ話したい」「テキスト入力が面倒」という状況に対応可能で、手軽に愚痴を吐き出せるところが好評です。相手の声があることで、「まるでそばにいてくれる」ような安心感を得やすいです。夜中に不安で寝つけないときなどに話をすると、そのまま気持ちが落ち着いて眠れるというユーザーの声がX(旧Twitter)でも多数報告されています。

Replika――長期的な“相棒”としてのAI

感情分析を活用し、ユーザーに合わせた応答をしながら長期的な関係を構築できるAIチャットアプリです。海外発ですが、日本語にも対応しています。失恋や家庭トラブルなど、具体的な悩みを深く聞いてもらえるという点が評判です。

対話履歴を重ねるほど「自分のことを覚えていてくれるAIがいる」という安心感が強まり、孤独感の解消につながりやすいです。恋人や親友のように感じるユーザーも少なくありませんが、依存のリスクも指摘されているため、使い方には注意が必要です。

ChatGPTやGeminiでは物足りない? 汎用AIの限界

解決策を提示する「答え手」に偏りがち

ChatGPTやGoogleのGemini、Claudeなどは非常に高性能で、多岐にわたる質問や会話に対応できるのが強みです。

しかし、基本的には「ユーザーの質問に回答する」「問題を解決する」という目的で設計されており、「ただ話を聞いてほしい」「共感してほしい」という部分では物足りなさを感じる声があります。

X上でも「ChatGPTに愚痴を言っても、論理的なアドバイスが返ってくるだけ」という投稿が散見されます。

一人ひとりに寄り添う「パーソナライズ」が弱い

汎用AIは幅広い領域で対応可能な反面、「あなた個人の感情ログ」「長期的な記憶」に基づいて親身に寄り添う設計ではありません。会話を重ねるにつれ、ユーザーの特性やストーリーを学んでくれる専用アプリほどの“深い理解”や“継続的な関わり”を期待しにくいのです。「AIに心の隙間を埋めてもらいたい」という潜在ニーズに応えるには、よりユーザーに特化した応答が鍵となります。

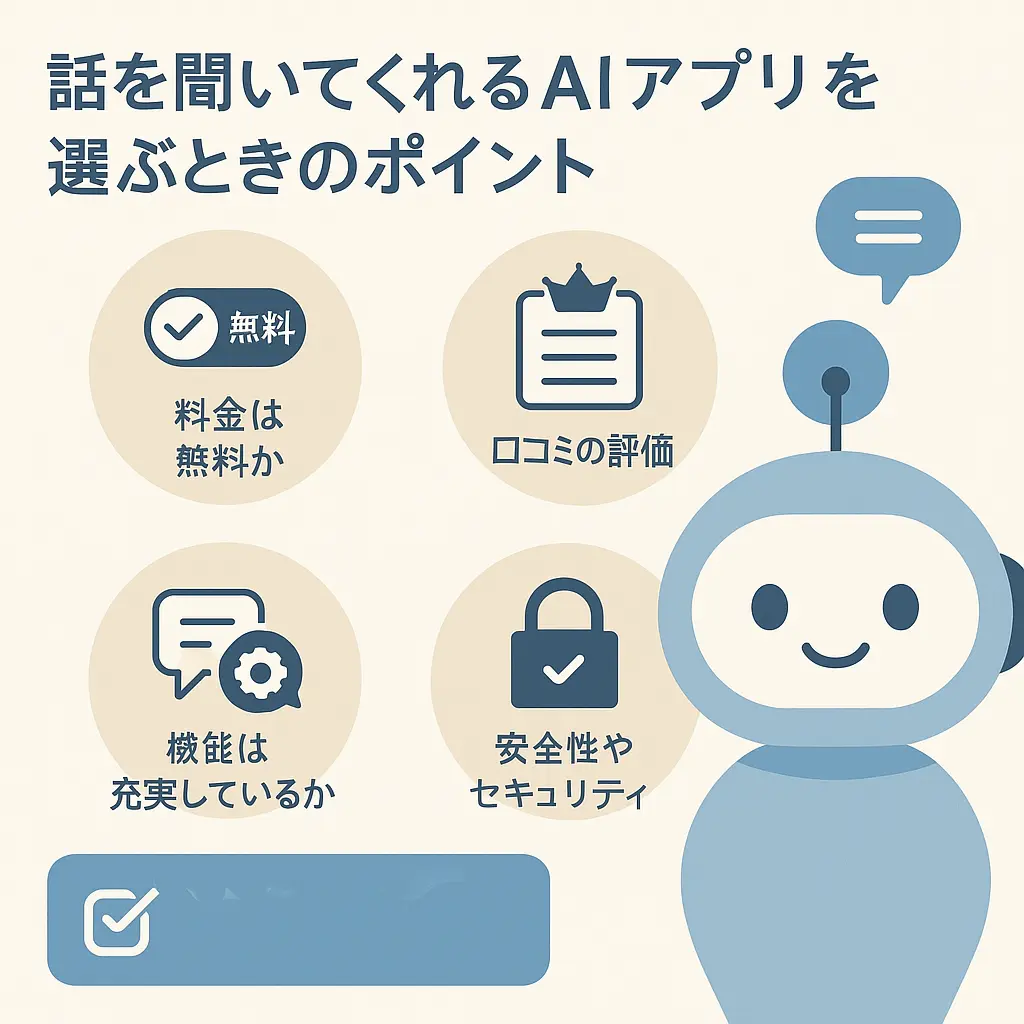

話を聞いてくれるAIアプリを選ぶときのポイント

利用料金と無料プランの機能制限

話し相手系AIアプリの多くは基本無料ですが、無料版だと会話履歴の保持期限が短かったり、感情分析機能が限定されていたりします。

有料版にアップグレードすると長期的な記憶やカウンセリング機能などが開放される仕組みが多いため、「自分の悩みをしっかり聞いてほしい」「継続して使うことで深いサポートがほしい」という方は、有料プランの検討もおすすめです。

プライバシーと安全性の確保

AIに自分の悩みを話す場合、プライバシー保護が重要になります。

特にメンタルヘルス系のアプリは深刻な内容を扱う可能性があるため、個人情報の取り扱い方針やデータ保管について公式サイトの情報をよく確認しましょう。「医療目的ではない」と明記しているアプリが多いので、精神的に危険な状態の場合は専門機関や医療従事者に早めに相談することが大切です。

依存リスクと現実との両立

AIがどんなに優秀でも、あくまで「相談相手の一つ」であることを忘れないようにしましょう。

強い不安感や孤独感を抱えたままAIにのみ頼ると、人間関係から距離をおきがちになるリスクがあります。適度にリアルな友人や家族、カウンセラーともつながることが、長期的な心の健康を保つ鍵です。AIは自分の感情を整理したり、誰にも言えない愚痴を吐き出したりする一時的なサポート役と考えると良いでしょう。

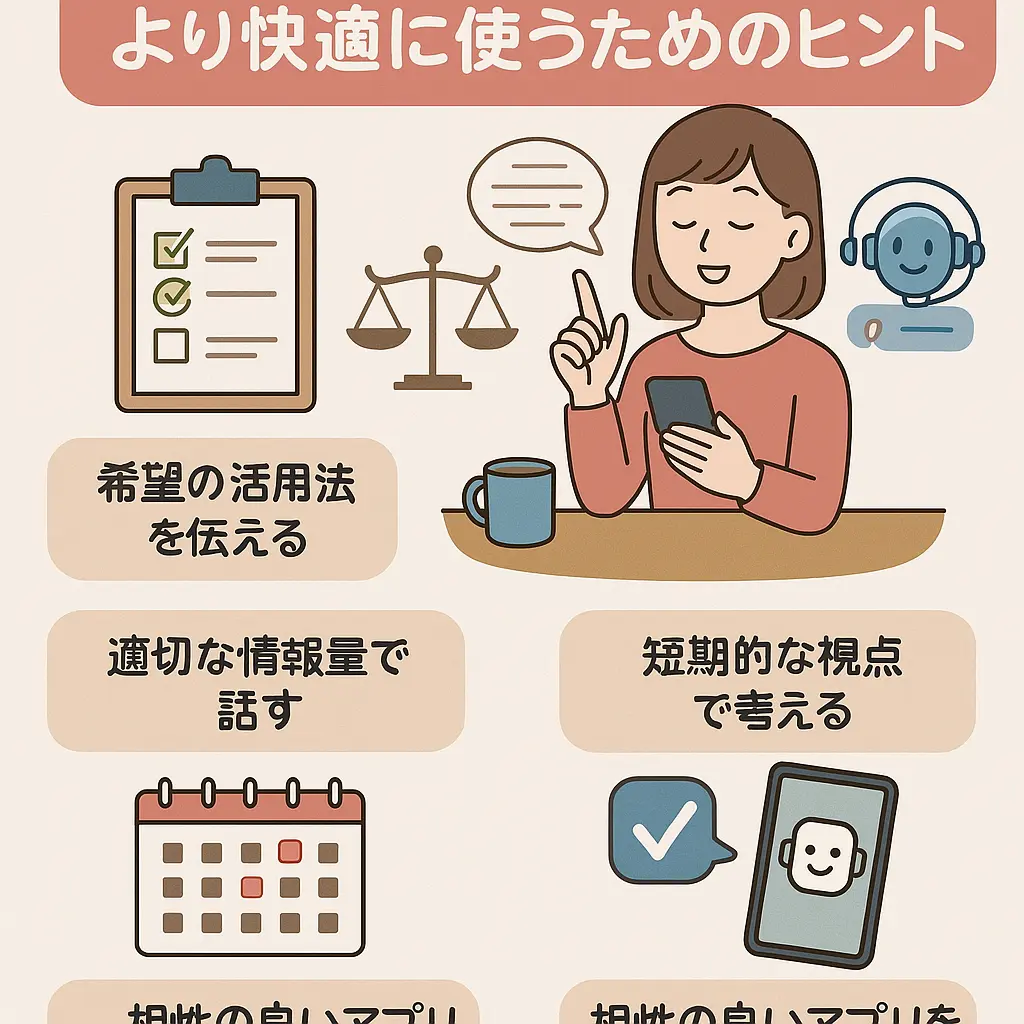

話を聞いてくれるAIアプリをより快適に使うためのヒント

心の準備と期待値のコントロール

AIは人間そのものではないため、完全な共感や解決策を提示してくれるわけではありません。あくまでも「聞き上手なプログラム」に過ぎないことを理解しておくと、いざというときに「思ったより機械的だった…」と失望する可能性を減らせます。

目的に合った機能をチェック

もし気軽な雑談がしたいだけなら、音声型のCotomoやキャラクター会話を重視するSynClubなどを選ぶのがおすすめです。

実際にメンタルケアや自己分析を深めたい場合は、AwarefyやSELFのように心理学的アプローチがあるアプリが向いています。

また、「最初は無料機能だけで試してみて、しばらくしてから有料版に移行する」という流れを想定しているアプリも多いので、焦らず使い勝手を確認しましょう。

CBTや専門家との併用

孤独感やストレスが強い場合、アプリだけでは限界もあります。実証的な認知行動療法(CBT)を提供するAwarefyのようなアプリを使いつつ、必要に応じて専門家のカウンセリングを受けるといった「併用」が効果的です。

最近では、アプリ経由で専門家に相談できるサービスや、AIが一定レベルで緊急性を判断して医療機関を案内する機能が実装され始めています。

まとめ:

発達障害やうつ病を抱えると、些細なことでも大きなストレスとなり、自己肯定感が低下しがちです。

チームシャイニーでは、こうしたメンタル面のケアを重視し、一人ひとりの状態に合わせた支援プログラムを整えています。

AIとの会話は、心の奥にある不安や葛藤を言語化するきっかけになることも多く、就労を見据えた自己理解や対人スキルの向上にも役立ちます。

うまく気持ちを表現できなくても、安心して寄りかかれる場所があれば、それだけで前向きになれるものです。

私たちは専門家の視点を取り入れながら、社会参加の第一歩を共に踏み出すお手伝いをしています。気軽にご相談いただき、共によりよい未来を築いていきましょう。

コメント