「エンジニアにはアスペルガー(ASD)の人が多いのでは?」そんな疑問を感じたことはありませんか?

高い集中力や論理的思考力など、ASDの特性がプログラミングに適していると言われる一方、コミュニケーションや環境への適応に課題を感じる方も。

この記事では、その真相を探るとともに、ASDを持つ方がエンジニアとして能力を発揮するための適性、課題への対策、働きやすい環境、企業の取り組み、そして専門的な支援について、統計や事例を交えながら詳しく解説していきます。

「エンジニアにはアスペルガーが多い」は本当?その理由と背景

ASDの特性とエンジニアリング業務の親和性

ASDを持つ人々の特性と、エンジニアリング、特にプログラミングのような業務で求められるスキルには、確かに重なる部分があります。

- 高い集中力: 特定の興味がある分野に対して、驚くほどの集中力を長時間持続させることができます。これは、複雑なコードを書いたり、バグを探したりする際に大きな強みとなります。

- 論理的・体系的思考: ルールやシステムに基づいて物事を考えることを得意とします。プログラミングやシステム設計において、この論理的思考力は不可欠です。

- 細部への注意力と正確性: 細かい点によく気づき、間違いを見つけるのが得意な傾向があります。ソフトウェアの品質保証(QA)やデバッグ作業でその能力が活かされます。

- パターン認識能力: データやシステムの中に潜む規則性やパターンを見つけ出すことに長けている場合があります。これはデータ分析やアルゴリズム開発に役立ちます。

- 優れた記憶力: 特に事実や体系的な情報を正確に記憶する能力が高いことがあります。新しいプログラミング言語や技術仕様の習得に有利です。

これらの特性が、ロジカルで精密さが求められるエンジニアリング業務と親和性が高いと考えられていることが、「エンジニアにASDの人が多い」と言われる一因でしょう。

「シリコンバレー症候群」という言葉も

アメリカのIT産業の中心地であるシリコンバレーでは、ASDの特性を持つエンジニアが多く活躍していることから、「シリコンバレー症候群」と呼ばれることもあるようです。

マイクロソフト社のビル・ゲイツ氏やアップル社のスティーブ・ジョブズ氏などもASDだったのではないか、という話もありますが、これらはあくまで噂の範囲であり、公的な情報ではありません。

統計データから見るASDとエンジニアリングが多い

では、実際にエンジニアという職業において、ASDを持つ人の割合は他の職種と比較して高いのでしょうか?

日本におけるASDの有病率

まず、一般的なASDの有病率について見てみましょう。かつては世界人口の約1%程度とされていましたが、診断基準の変化や理解の深まりにより、近年はより高い数値が報告されています。

特筆すべきは、弘前大学が青森県弘前市で行った5歳児を対象とした調査です。この調査では、現在の診断基準(DSM-5)に基づくと、ASDの有病率は**3.22%**に上ることが示されました。

これは、従来の推定よりもかなり高い数値であり、日本国内においてもASDを持つ人が決して少なくないことを示唆しています。

エンジニア職におけるASDの割合は?

現時点では、「エンジニアという職業におけるASDの有病率が、他の職業と比較して統計的に有意に高い」ことを示す大規模な調査データは、提供されたリサーチ結果の中には見当たりませんでした。

しかし、前述した特性とスキルの親和性に加え、後述するようなIT企業による積極的な採用(ニューロダイバーシティの取り組み)などを考慮すると、エンジニアリング分野で活躍するASD当事者の絶対数は相当数に上る可能性が高いと考えられます。

たとえ他の職種との相対的な割合が突出していなくても、日本の一般人口における有病率(例:3.22%)を考えれば、支援を必要とするエンジニアの数は決して少なくないと言えるでしょう。

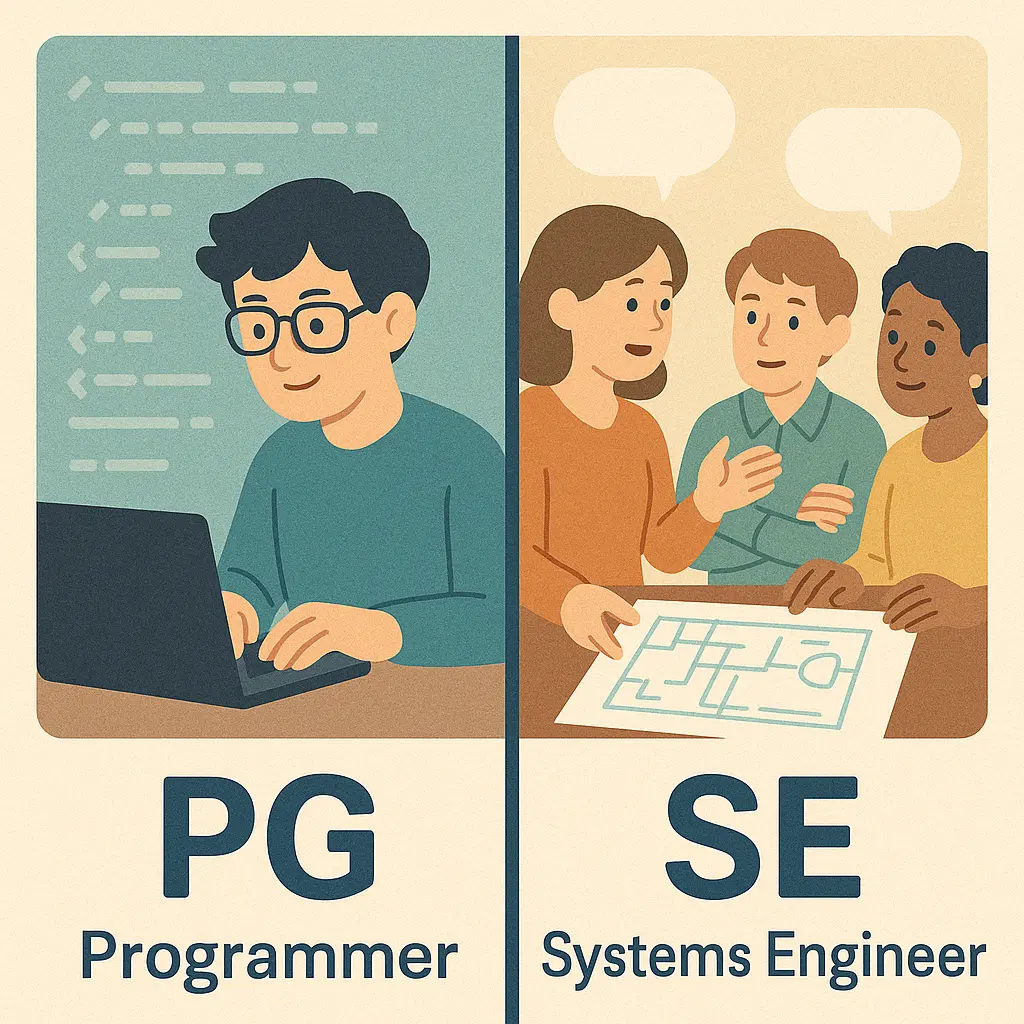

エンジニア職の中でも「向き不向き」はある? PGとSEの違い

「エンジニア」と一口に言っても、その職種は様々です。ASDの特性を持つ人にとって、より適性が高い職種はあるのでしょうか? 職種によって求められるスキルセットが異なるため、自身の特性を理解した上で職種を選ぶことが重要です。ここでは代表的なプログラマー(PG)とシステムエンジニア(SE)を比較してみましょう。

プログラマー(PG)とシステムエンジニア(SE):適性の比較

| 比較項目 | プログラマー(PG) | システムエンジニア(SE) |

|---|---|---|

| 主な業務内容 | 仕様書に基づきコードを書くことが中心 | 顧客との要件定義、システム設計、プロジェクト管理など広範 |

| 求められるスキル | 論理的思考力、集中力、正確性、ルール遵守 | 技術力に加え、高いコミュニケーション能力、交渉力、調整力、柔軟性 |

| ASD特性との親和性 | 論理的思考、集中力、細部へのこだわりを活かしやすい傾向。フィードバックが明確で取り組みやすい可能性あり。 | 論理的なシステム設計は得意な可能性あり。しかし、頻繁なコミュニケーション、曖昧な要求の汲み取り、変化への対応などに困難を感じる場合がある(参考:THEORIES)。 |

| 考慮点 | 納期や仕様変更への対応は必要。 | クライアント対応やチーム調整が多く、コミュニケーション面の負担が大きい可能性あり。 |

もちろん、これは一般的な傾向であり、個人の特性や職場の環境によって大きく異なります。

ご提案いただいた「具体的な職種」と「働き方」の提示、承知いたしました。読者が自分のキャリアをより具体的にイメージできるよう、ブログ記事の形式で作成します。

「エンジニア」だけじゃない!ASDの特性を活かせるIT職種と働き方

「IT業界に興味はあるけれど、プログラミングは少し苦手…」「自分にどんな仕事が向いているのかわからない…」

このように感じている方は少なくありません。しかし、IT業界にはプログラミングだけではなく、皆さんの特性を活かせる多種多様な仕事が存在します。ここでは、プログラマー(PG)やシステムエンジニア(SE)以外の、具体的な職種と働き方をご紹介します。

1. QAテスター:正確さと網羅性を武器に

QA(Quality Assurance:品質保証)テスターは、開発されたソフトウェアやシステムに不具合がないかを徹底的に検証する仕事です。

- 向いている業務:

- 仕様書通りに動作するかを細かくチェックする。

- さまざまな状況を想定し、網羅的にテストケースを作成する。

- 同じ作業を繰り返し、特定のパターンで発生するエラーを見つけ出す。

「ルール通りに正確に作業を進めたい」「細部まで気を配ることが得意」といった特性は、サービスの品質を守るQAテスターの仕事で大いに活かされます。

2. データアナリスト:膨大な情報から本質を見抜く

データアナリストは、企業が持つ膨大なデータを分析し、ビジネス上の課題解決や意思決定をサポートする仕事です。

- 向いている業務:

- 大量のログデータの中から、特定のエラーパターンや傾向を見つけ出す。

- データから論理的な根拠を導き出し、簡潔にまとめる。

- パターン認識能力を活かして、未来の予測モデルを構築する。

「データをじっくりと読み解くことが好き」「規則性や法則性を見つけるのが得意」という方は、データアナリストとして活躍できる可能性を秘めています。

3. インフラエンジニア:縁の下の力持ちとしてシステムを支える

インフラエンジニアは、サーバーやネットワークといった、システムを動かすための基盤(インフラ)を設計・構築・運用する仕事です。

- 向いている業務:

- 手順書通りに、サーバーやネットワーク機器を正確に設定する。

- トラブル発生時に、冷静かつ論理的に原因を特定し、対処する。

- マニュアルを完璧に理解し、正確な手順で保守作業を行う。

システムの安定稼働を支えるインフラエンジニアには、高い集中力と論理的な思考力が求められます。「目に見えない部分を支える仕事にやりがいを感じる」「決まった手順に沿って作業するのが得意」という方は、ぜひ目指してみてはいかがでしょうか。

これらの職種以外にも、IT業界には皆さんの強みを活かせる仕事がまだまだたくさんあります。大切なのは、「自分には何ができるか」ではなく、「自分は何をやってみたいか」という好奇心です。

まずは気になる職種について、詳しく調べてみることから始めてみませんか?

ASDを持つエンジニアが直面しやすい課題と対策

ASDの特性は強みとなる一方で、一般的な職場環境では課題に直面することもあります。

コミュニケーションにおける課題

曖昧な指示の理解: 「いい感じに」「よしなに」といった抽象的な指示や、言葉の裏にある意図を汲み取るのが難しい場合があります。

非言語的サインの読み取り: 表情や声のトーンから相手の感情を推測するのが苦手なことがあります。

報連相のタイミング: 報告・連絡・相談をどのタイミングで、どのように行えばよいか迷うことがあります。

率直すぎる表現: 悪気なく正直に思ったことを伝えた結果、相手を傷つけたり、失礼だと受け取られたりすることがあります。

対策例:

指示は具体的かつ明確に(5W1Hで)依頼する、または確認する。

メールやチャットなど、テキストベースでのコミュニケーションを活用する。

報連相のルール(タイミング、方法、内容)を事前に決めておく。

自身のコミュニケーション特性について、理解と協力を求める(可能な範囲で)。

環境や変化への対応における課題

感覚過敏: 特定の音、光、匂いなどに過敏で、オフィス環境が大きなストレスになることがあります(例:キーボードの打鍵音、蛍光灯のちらつき、香水など)。

変化への抵抗感: 急な予定変更や手順の変更、予期せぬトラブルへの対応が苦手な場合があります。

マルチタスクの困難: 複数の作業を同時に進めることや、優先順位をつけることに困難を感じることがあります。

対策例:

- ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓、ブルーライトカット眼鏡などを使用する。

- パーテーションの設置や座席の位置(壁際、窓際など)を配慮してもらう。

- 可能な範囲で静かな環境(個室、テレワークなど)で作業する。

- タスクは一つずつ依頼してもらう、または自分で細分化する。

- 変更がある場合は、できるだけ事前に、具体的に伝えてもらう。

- チェックリストやマニュアルを活用する。

これらの課題は、本人の努力だけで解決できるものではなく、職場環境の調整や周囲の理解と協力(合理的配慮)が不可欠です。

ニューロダイバーシティ:企業の取り組みと働きやすい環境

ニューロダイバーシティ(神経多様性)とは?

近年、「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」という考え方が注目されています。これは、ASDやADHDなどの神経学的な違いを、欠点ではなく個性・多様性として捉え、その特性を社会や組織で活かしていこうという考え方です。

世界と日本の企業の取り組み

この考えに基づき、国内外の多くの企業、特にIT企業がASDを含む神経多様な人材を積極的に採用し、活躍を支援する取り組みを進めています。

- 海外企業: SAP(”Autism at Work”)、Microsoft(”Autism Hiring Program”)、IBM(”IGNITE ASD”)、Google(”Autism Career Program”)などが有名です。これらの企業は、従来の面接ではなく、スキルベースの評価やワークショップ形式の選考を取り入れたり、専門のサポート体制を構築したりしています。

- 日本企業: オムロン(”異能人財採用プロジェクト”)、デジタルハーツ、ヤフー(現LINEヤフー)、日揮ホールディングスなどが、発達障害のある人材の採用や、特性を活かせる業務・環境の提供に積極的に取り組んでいます(参考:経済産業省レポート, 東京都福祉局)。

これらの企業は、ニューロダイバーシティを単なる社会貢献ではなく、イノベーションの促進や人材獲得戦略の一環として捉えています。特にIT分野における人材不足を背景に、経済産業省もニューロダイバーシティ推進事業を進めています。

ASDを持つエンジニアが働きやすい環境のポイント

企業の取り組み事例や当事者の声から、以下のような環境が働きやすさにつながると考えられます。

- 明確な指示とコミュニケーション: 曖昧さを排し、具体的で論理的な指示系統がある。テキストベースのコミュニケーションが推奨される。

- 静かで集中できる環境: 感覚過敏に配慮し、ノイズが少ない、パーテーションがある、個室が利用できる、テレワークが可能など。

- 構造化された業務プロセス: ルールやマニュアルが整備されており、業務の手順やスケジュールがある程度予測可能である。

- 柔軟な働き方: フレックスタイム制、時差出勤、テレワークなど、自身のペースで働きやすい制度がある。

- 強みを活かせる業務: 本人の特性や興味に合った業務内容である。

- 理解とサポートのある文化: 上司や同僚がASDの特性を理解し、必要な配慮について相談しやすい雰囲気がある。メンター制度なども有効。

不安なときは専門機関へ相談を:就労移行支援という選択肢

「自分に合う仕事や職場を見つけたい」「エンジニアとして働きたいけれど、コミュニケーションや環境面で不安がある」と感じている場合、専門的なサポートを活用するのも有効な手段です。

就労移行支援事業所とは?

その一つが就労移行支援事業所です。障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、一般企業への就職を目指す障害のある方(原則18歳~65歳未満)に対し、職業訓練、就職活動支援、職場定着支援などを提供します。利用料は前年の世帯収入によりますが、多くの場合、自己負担なしで利用できます。

IT分野に特化した就労移行支援「チームシャイニー」

就労移行支援事業所の中でも、特定の分野に特化したところがあります。例えば、チームシャイニーは、AIエンジニアやデータサイエンティストといった先端IT分野に特化した、発達障害のある方向けの就労移行支援事業所です(東京都秋葉原)。

チームシャイニーの特徴

チームシャイニーの特徴は以下の通りです。

- 先端ITスキル習得: AI、データサイエンス、Webマーケティングなど、将来性の高い分野の専門スキルを基礎から学べる。

- 現役エンジニアによる指導: 現場で活躍するエンジニアから直接、実践的な指導を受けられる。

- 発達障害への深い理解: スタッフ自身も発達障害への理解が深く、個々の特性に合わせた丁寧なサポートを提供。合理的配慮の相談もしやすい。

- 就職から定着まで一貫サポート: スキル習得だけでなく、求人紹介、応募書類作成、面接対策、そして就職後の定着支援まで、トータルでサポート。

「自分の特性を活かして、専門性の高いITエンジニアになりたい」「でも、学習や就職活動、職場の環境に不安がある」という方にとって、チームシャイニーのような専門機関は、その「橋渡し」となり、あなたの可能性を具体的なキャリアにつなげるための強力なサポーターとなるでしょう。興味のある方は、見学や相談を検討してみてはいかがでしょうか。

ご提案いただいた「経験(Experience)」の強化案、とても良いですね。読者が本当に知りたいのは、具体的な体験や生の声です。

実践から生まれる確かな自信:私たちのリアルな経験談

「実務経験者に直接教えてもらえる。」

チームシャイニーでは、ただの知識のインプットで終わらせません。現場の最前線で活躍するプロフェッショナルが直接講師となり、実務で本当に役立つスキルを伝えます。

- Aさんの声(元チームシャイニー利用者): 「以前は独学で勉強していましたが、何が正解か分からず不安でした。チームシャイニーでは、現場で実際に使われているツールの使い方や、トラブルが起きた時の対処法など、**マニュアルには載っていない『生きた知識』**を教えてもらえました。特に、現役エンジニアの講師に『そのコードはもっとシンプルにできるよ』とアドバイスをもらった時は、目からウロコでしたね。実践的なフィードバックのおかげで、自信を持って就職活動に臨めました。」

卒業生の声:経験こそが学びを加速させる

「実際に手を動かして学習ができる。」

インプットした知識は、アウトプットして初めて身につきます。私たちは、実践的なプロジェクトを通して「できた!」という成功体験を積み重ねることを重視しています。

- Bさん(チームシャイニー支援スタッフ): 「利用者の方々には、まず簡単なWebサイト制作から始めてもらいます。最初は戸惑っていても、自分の書いたコードが実際に画面に表示された時の達成感は、何物にも代えがたいようです。最近では、利用者同士でチームを組んで、一つのサービスを開発するプロジェクトも行っています。『どうすればもっと使いやすくなるか』と議論しながら、試行錯誤する中で、技術だけでなく、チームで働く上で不可欠なコミュニケーション能力も自然と身についているのを感じます。私たちは、その過程を全力でサポートしています。」

よくある質問(FAQ):エンジニアにはアスペルガーが多い

まとめ:「エンジニアにはアスペルガー(ASD)が多い」は本当?その理由と背景

「エンジニアにASDが多い」という認識の背景には、特性と業務の親和性があります。

しかし、その能力を最大限に活かすには、コミュニケーションや環境面の課題への配慮が不可欠です。

近年はニューロダイバーシティの考え方が広まり、企業も積極的に環境整備や採用を進めています。もし不安を感じるなら、チームシャイニーのような専門的な就労移行支援を活用するのも有効な手段です。適切なサポートがあれば、ASDの特性はIT分野で大きな強みとなり、充実したキャリアを築くことが可能です。

コメント