「プログラマーという仕事に興味はあるけれど、未経験だし、障害もあるから…」と一歩踏み出せずにいませんか?プログラミングスキルは、現代社会においてますます価値を高めており、障害の有無に関わらず、多くの方がその可能性に注目しています。

IT業界は深刻な人材不足に直面しており、この状況はプログラマーを目指す方々にとって大きなチャンスと言えます。特に障害者雇用においても、プログラマーやIT技術者の需要は高まっています 。

この記事では、未経験から障害者雇用でプログラマーを目指すための具体的なステップ、学習方法、そしてあなたの挑戦を力強くサポートする「就労移行支援チームシャイニー」について詳しく解説します。需要の高まりを追い風に、新たなキャリアを築くための一歩を踏み出しましょう。

障害者雇用におけるプログラマーの未経験のリアルと可能性

障害者雇用という枠組みの中でプログラマーを目指すことは、現実的にどのような道のりなのでしょうか。

そして、そこにはどのような可能性が広がっているのでしょうか。ここでは、プログラマーの仕事内容からIT業界の現状、そして障害者雇用の実情までを深掘りし、未経験からでも挑戦できる理由と将来性について解説します。

プログラマーの仕事とは?未経験から障害者雇用で挑戦できる?

プログラマーは、コンピューターを動かすための「指示書」であるプログラムを作成する専門家です。システムエンジニアが作成した設計書に基づき、プログラミング言語を用いてコーディングを行い、システムやソフトウェアを開発します。

具体的には、Webサイト制作、アプリケーション開発、業務システム構築など、多岐にわたる分野で活躍します。

未経験からの挑戦は十分に可能です。「未経験者でも可」という求人は多く見られますが、基本的なPC操作やプログラマーという仕事への理解は求められる点を認識しておく必要があります 。

特に精神障害のある方の場合、一定の経験やトレンド技術の習得が求められることもありますが、YouTube等の無料学習素材も豊富に用意されており、学習を継続し資格取得等でアピールすれば、就労のチャンスは広がっています 。プログラマーの業務は「指示通りに作業する」要素が強いため、プログラミング言語さえ習得すれば挑戦できる案件も多いと考えられています 。

企業が求めるスキルには二面性があることも理解しておくと良いでしょう。

一部の求人、特に精神障害のある方向けのものでは、特定の経験やトレンドのプログラミング言語スキルが有利に働くことがあります 。これは、企業が即戦力や特定のプロジェクトに対応できる人材を求めているケースです。一方で、プログラミング業務の多くは「指示に基づいて正確に作業する」能力が重視されるため、基本的なプログラミング言語を習得し、ロジカルに物事を考えられる素養があれば、未経験でも門戸は開かれています 。このことは、基礎からしっかりと学び、特定のスキルを磨くことで、より多くの機会を掴める可能性を示唆しています。

また、企業は「未経験者可」としつつも、応募者が自ら学ぼうとする姿勢や、職務への基本的な理解を重視します 。

無料でアクセスできる学習リソースを活用して事前に知識を習得したり、資格を取得したりする努力は、採用選考において熱意の証明となり、有利に働くでしょう。

IT業界の現状:未経験から障害者雇用でプログラマーを目指す需要と将来性

T業界は、今後も成長が続くと予想される将来性の高い分野です 。

技術革新が絶えず進む中で、新たなサービスやシステムが次々と生まれ、それを支えるIT人材の需要はますます高まっています。この傾向は障害者雇用においても同様で、ITスキルを持つ人材の求人は豊富に存在します。スキルを身につければ、一般的な障害者雇用の給与水準よりも高い収入を得られる可能性も十分にあります 。

実際に、障害者雇用枠で年収500万円を超える求人例も報告されています。例えば、システムエンジニアの募集で、JavaなどのOPEN系言語での開発経験やSQLの知識を持つ人材に対し、年収300万円から600万円、あるいは金融・保険関連のシステム開発経験者には年収400万円から700万円といった条件が提示されるケースがあります 。

これらの求人では、専門的なITスキルが求められるため、それが高い給与水準に結びついていると考えられます 。

厚生労働省が発表した令和6年の「障害者雇用状況」集計結果によると、民間企業における雇用障害者数および実雇用率はともに過去最高を更新し、障害者雇用全体としては進展が見られます 。しかしながら、法定雇用率を達成している企業の割合は前年よりも低下しており、まだ課題も残されています 。

特にIT・情報通信業に目を向けると、状況はさらに厳しいものがあります。以下の表は、令和6年のIT・情報通信業における障害者雇用の状況をまとめたものです。

表1: IT・情報通信業における障害者雇用状況 (令和6年)

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 産業 | 情報通信業 |

| 雇用障害者数 | 36,394.0人 |

| 実雇用率 | 1.98% |

| 法定雇用率 | 2.5% |

| 法定雇用率達成企業割合 | 26.8% |

| 障害種別内訳(情報通信業・実数) | |

| 身体障害者 | 22,865.0人 |

| 知的障害者 | 2,878.5人 |

| 精神障害者 | 10,650.5人 |

出典: 厚生労働省 令和6年障害者雇用状況の集計結果より抜粋・作表

この表が示す通り、情報通信業における実雇用率1.98%は、民間企業の法定雇用率2.5%を大きく下回っており、法定雇用率を達成している企業の割合も26.8%と低い水準に留まっています 。

これは、IT業界が高いスキルを持つ人材を求めている一方で 、障害者雇用という観点ではまだ採用の余地が大きいこと、つまり「機会のギャップ」が存在することを示しています。

企業側には法定雇用率達成という努力義務があり、このギャップを埋めるために、スキルを持つ障害のあるIT人材の採用ニーズは今後ますます高まると考えられます。この状況は、専門スキルを習得した障害のある方々にとって、大きなチャンスと言えるでしょう。

また、障害種別の内訳を見ると、身体障害のある方が最も多いものの、精神障害のある方も1万人を超えており、IT分野での活躍が進んでいることがわかります 。

プログラミングのような論理的思考や集中力を要する業務は、発達障害の特性と親和性が高い場合があることも指摘されており 、実際に「チームシャイニー」のような支援機関では、精神障害や発達障害のある方へのサポートに力を入れています 。IT業界が、多様な特性を持つ人材の活躍の場として、その門戸を広げつつある現状がうかがえます

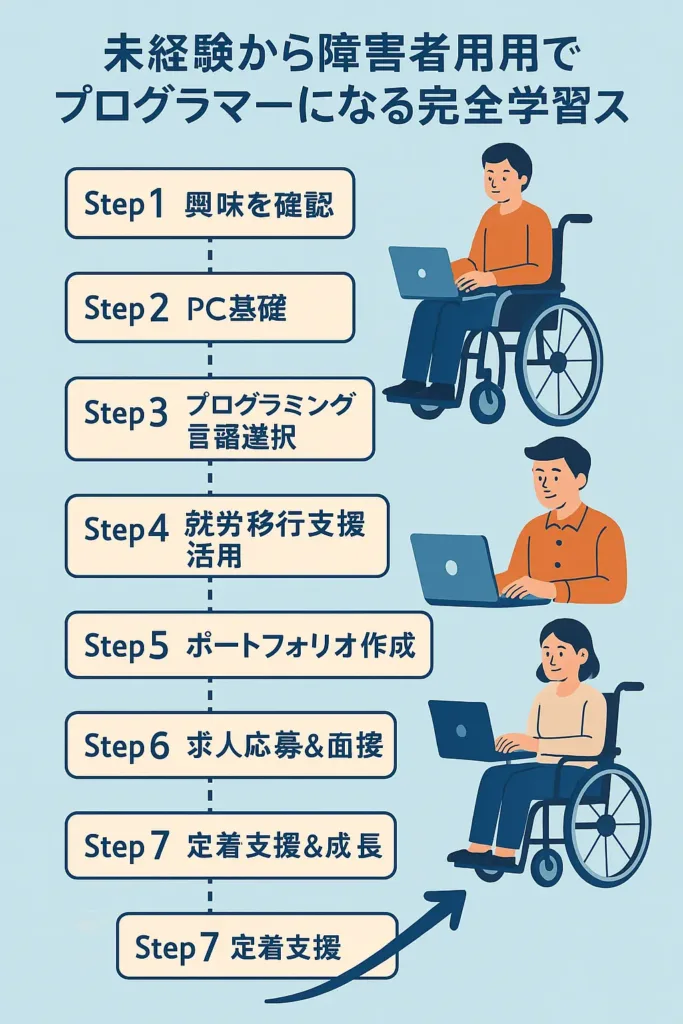

未経験から障害者雇用でプログラマーになるための完全学習ステップ

プログラマーへの道は、正しいステップを踏めば未経験からでも切り拓けます。ここでは、どのようなスキルを習得し、どのように学習を進め、そして自身のスキルをどうアピールしていくか、その完全なロードマップを提示します。

未経験から障害者雇用でプログラマーになるために習得すべき言語とスキル

プログラマーとしての一歩を踏み出すためには、まず適切なプログラミング言語を選び、基礎となるスキルを固めることが重要です。未経験者が最初に学ぶべき言語としては、Webサイトの見た目を作るHTML/CSS、Webページに動きを加えるJavaScriptが基本となります。

さらに、サーバー側で動作するPHPやPython、Ruby、Javaなども汎用性が高く、多くの開発現場で使われています 。特にPHPやJavaScriptは、基本的なWeb開発の知識として押さえておくと良いでしょう 。

プログラミング言語の知識に加えて、基本的なパソコン操作スキルは言うまでもなく必須です 。また、ITエンジニアとしての役割を理解し、システムがどのように作られ、どのように機能するのかといった全体像を把握することも大切です。データベースを操作するためのSQLや、サーバー・ネットワークの基礎知識も、より専門的な開発に進む上では重要なスキルとなります 。

2025年現在の一般的な学習ロードマップの一例としては、以下のようなステップが考えられます。

- 1ヶ月目: プログラミングの基礎概念を理解し、HTML/CSS、JavaScriptといったフロントエンド技術の基本を習得します 。

- 2ヶ月目: PythonやPHPといったサーバーサイド言語の基礎と、データベース(SQLなど)の基本的な扱い方を学びます 。

- 3ヶ月目: 学習した知識を活かして、簡単なWebアプリケーション(例:Todoリスト、簡単なブログシステムなど)の開発に挑戦します。データの作成(Create)、読み取り(Read)、更新(Update)、削除(Delete)といった基本的な機能(CRUD機能)を自分で実装してみることが目標です 。

- 4ヶ月目以降: 自身が作成したアプリケーションをポートフォリオとしてまとめ始めるとともに、実際の開発現場で使われるバージョン管理システムGitや、開発環境を効率化するDockerといったツールの使い方を学び、実践的な開発フローに慣れていきます 。

この学習過程で重要なのは、単に知識をインプットする「学習」モードから、実際に手を動かして何かを作り出す「開発」モードへと意識を切り替えることです 。小さなものでも良いので、早い段階から自分で何かを作る体験を積み重ねることで、スキルは格段に向上し、学習のモチベーションも維持しやすくなります。

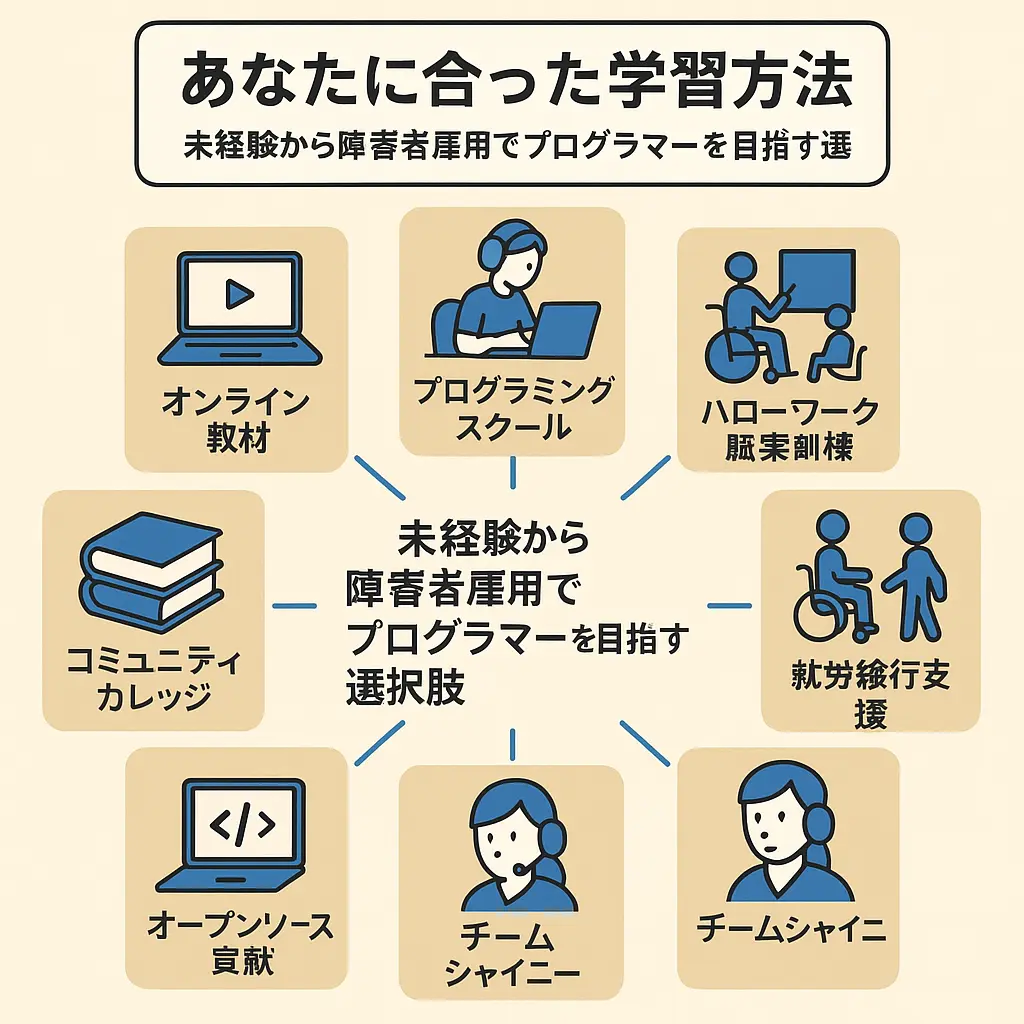

あなたに合った学習方法:未経験から障害者雇用でプログラマーを目指す選択肢

プログラミングを学ぶ方法は一つではありません。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に最適な手段を選ぶことが成功への鍵となります。

独学:

インターネット上には無料の学習サイトや動画教材が豊富にあり、書籍も比較的安価に入手できるため、費用を抑えつつ手軽に学習を始められるのが大きなメリットです 。自分のペースで進められる反面、疑問点が生じた際にすぐに質問できる相手がいない、学習計画の管理やモチベーションの維持が難しい、客観的なスキルレベルの把握が困難といったデメリットも存在します 。

プログラミングスクール

体系化されたカリキュラムに沿って、経験豊富な講師から直接指導を受けられるのが魅力です。疑問点を即座に解消でき、仲間と共に学ぶことでモチベーションも維持しやすいでしょう。しかし、受講費用が高額になる傾向があり、未経験から就職できるレベルのスキルを習得するには、一般的に30万円程度の費用がかかると言われています 。

就労移行支援事業所の活用

障害のある方にとって、就労移行支援事業所は非常に有効な選択肢です。プログラミングに特化した訓練を提供する事業所も増えており、多くの場合、利用料金の自己負担は無料またはごくわずかです 。

ITやプログラミングの専門スキルを学べるだけでなく、障害特性への配慮、ビジネスマナー、コミュニケーションスキルの訓練、そして最も重要な就職活動の包括的なサポート(履歴書作成支援、面接対策、求人紹介など)から、就職後の職場定着支援まで、一貫したサポートを受けられる点が最大のメリットです 。

これは、単に技術を教えるだけでなく、障害のある方が安心して働き続けるためのトータルサポートを提供するものであり、他の学習方法にはない大きな強みと言えるでしょう。

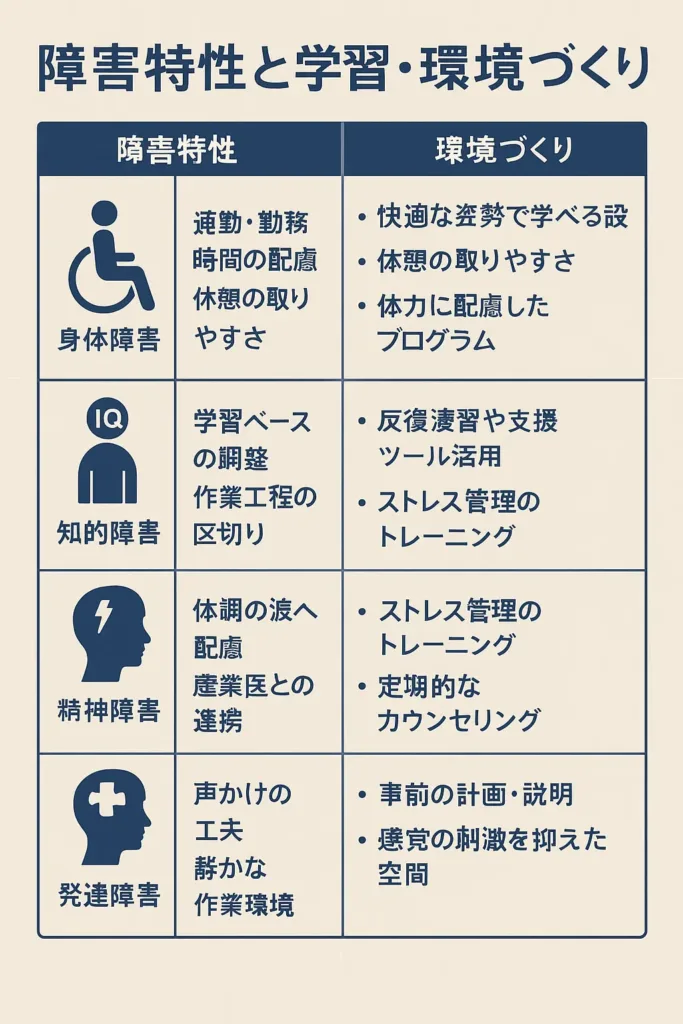

障害特性と「未経験から障害者雇用でプログラマー」を目指す学習・環境づくり

プログラミング学習や実務においては、個々の障害特性に合わせたツールや環境を整えることが、能力を最大限に発揮し、継続的に取り組むために非常に重要です。ここでは、視覚障害、肢体不自由、発達障害、聴覚障害のある方それぞれに向けた具体的な支援ツールや工夫、そして学習環境のポイントを解説します。

視覚・肢体不自由の方が未経験から障害者雇用でプログラマーを目指すための支援

視覚や肢体に不自由のある方がプログラミングを行う際には、様々な支援技術が助けとなります。

視覚障害のある方向け:

スクリーンリーダーは、パソコンの画面情報を音声で読み上げるため、全盲やロービジョンの方にとって不可欠なツールです。代表的なものに、無料で高機能なNVDA、Windows標準のナレーター、国内で利用者の多いPC-Talker、高機能なJAWSなどがあります 。特にNVDAはオープンソースでカスタマイズ性が高く、多くの視覚障害プログラマーに利用されています 。弱視の方向けには、NVDAの不要なビープ音を抑制する「NoBeepsSpeechMode」や、現在操作している箇所を分かりやすく表示する「Focus Highlight」といったアドオンも開発されています 。

開発環境としては、VSCodeやEclipseといった主要なコードエディタもスクリーンリーダーとの連携に対応しており、アクセシブルなコーディングが可能です。近年では、AIがコーディングを補助するCursorのようなエディタも登場しています 。 Webサイトやアプリケーション自体がアクセシビリティに配慮して作られていることも重要で、HTMLの適切な構造化や画像への代替テキスト付与などが、スクリーンリーダーによる情報取得の正確性を高めます 。

さらに、スマートフォンのカメラで物理的な機器のボタン表示などを読み取り、音声で伝えるVizLensのような先進的なアプリも開発されており、デジタル情報へのアクセス支援は物理世界にも広がりを見せています 。

肢体不自由のある方向け:

キーボードやマウスの操作が困難な場合、多様な入力支援手段が考えられます。スイッチ入力に対応したソフトウェアキーボード『Pete(ピート)』は、高度な日本語予測入力機能を備え、少ない操作で効率的な文字入力を可能にします。LINEや主要なウェブブラウザの操作予測にも対応しており、コミュニケーションや情報収集をサポートします 。 音声認識技術も進化しており、話した言葉をテキストに変換して入力したり、AIに音声で指示を出してコーディング作業の一部を自動化したりするツールも実用化が進んでいます 。また、視線でマウスポインタを操作するTobiiのような視線入力装置も、有効な選択肢の一つです 。

これらの支援ツールや工夫は、単独で機能するだけでなく、互いに連携し、個々のニーズに合わせてカスタマイズされることで、より効果的な「アクセシビリティ・エコシステム」を形成します。ソフトウェア、ハードウェア、コーディングの工夫、そして周囲の理解とサポートが一体となって初めて、障害のあるプログラマーがその能力を最大限に発揮できる環境が実現するのです 。

発達障害の方が未経験から障害者雇用でプログラマーを目指す集中力アップ術と環境

発達障害のある方の中には、特定の分野に対して強い集中力を発揮したり、細部へのこだわりを強みとして活かせる方がいます。これらはプログラマーにとって重要な資質となり得ます 。

例えば、ADHD(注意欠如・多動症)の特性の一つである「過集中」は、興味を持った対象に対して驚異的な集中力を示し、短時間で質の高い成果を生み出す原動力となることがあります 。

集中できる環境整備:

- 物理的環境: 感覚過敏がある場合、外部からの刺激を減らすことが重要です。静かな場所を選んだり、デスクにパーテーションを設置したり、照明を調整したりする工夫が有効です 。ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンや耳栓の使用も、周囲の音を遮断し集中力を高めるのに役立ちます 。近年ではリモートワークも選択肢の一つとして広まっており、自宅の慣れた環境で作業することで、ストレスを軽減できる場合があります。

- タスク管理: 長時間集中し続けることが難しい場合や、逆に過集中に陥りやすい場合には、タスクを細かく分割し、時間を区切って取り組む「ポモドーロ・テクニック」(例:25分作業し5分休憩するサイクルを繰り返す)が効果的です 。TrelloやNotionといったタスク管理ツールを活用し、やるべきことを可視化することも、混乱を防ぎ、計画的に作業を進める上で助けになります 。

- コミュニケーション: 指示を受ける際は、「あれ」「それ」といった曖昧な表現を避け、具体的で明確な言葉で伝えてもらうことが重要です 。誤解を防ぎ、スムーズに業務を進めるためには、メールやチャットなど、記録が残り、後から確認できるテキストベースのコミュニケーションが有効な場合も多くあります 。

就労移行支援事業所「チームシャイニー」では、特にADHDの特性を持つ方がデータサイエンスを学ぶ際に、これらの工夫を積極的に取り入れています。

例えば、学習内容を興味のある分野(スポーツの成績分析、好きなゲームのデータ解析など)と結びつけることで、内発的な学習意欲を引き出し、「過集中」をポジティブな力に変えるアプローチを実践しています 。これにより、一見学習の妨げになりかねない特性を、むしろスキル習得を加速させる強みとして活かすことを目指しています。

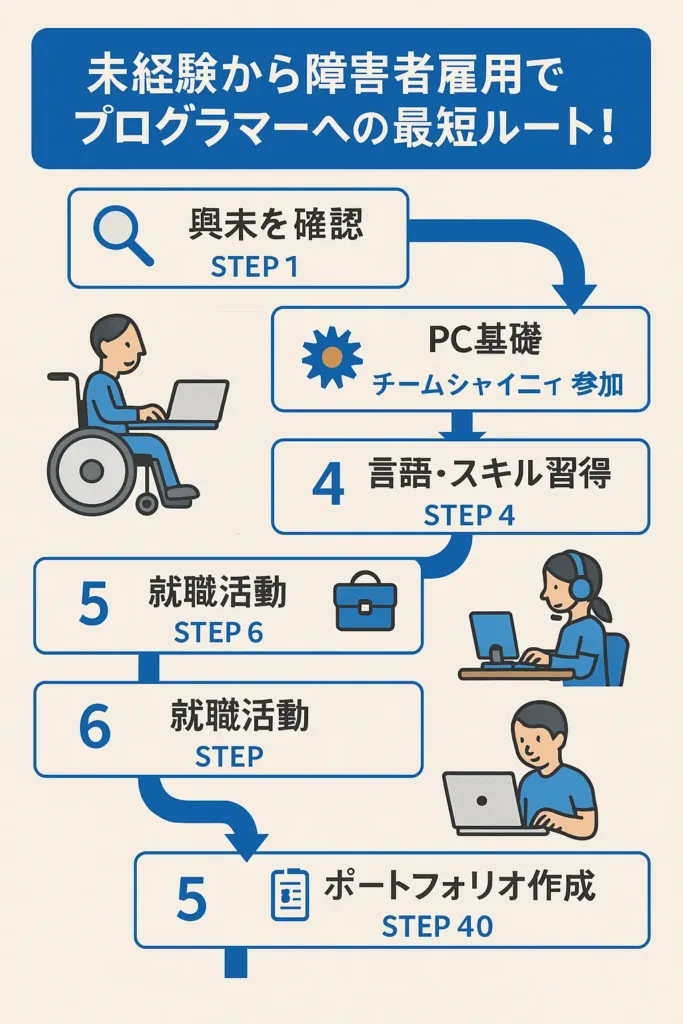

未経験から障害者雇用でプログラマーへの最短ルート!就労移行支援チームシャイニー

未経験からプロのプログラマーを目指す上で、専門的なサポート体制は非常に心強い存在です。中でも「就労移行支援」は、障害のある方々にとって、スキル習得から就職、そして職場定着までをトータルで支援する注目の制度です。

ここでは、その就労移行支援の概要と、特に先端IT分野に特化した「チームシャイニー」がなぜ選ばれるのか、その強みを徹底的に解説します。

就労移行支援とは?未経験から障害者雇用でプログラマーを目指すメリット

就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づいて提供される福祉サービスの一つです 。一般企業への就職を目指している、18歳以上65歳未満の身体障害、知的障害、精神障害、発達障害のある方や難病のある方などが対象となります(障害者手帳の有無は問われない場合もあります)。利用期間は原則として最長2年間です 。

このサービスの最大の魅力は、その包括的なサポート内容にあります。具体的には、プログラミングやPCスキルといった専門的な職業訓練、ビジネスマナーやコミュニケーションスキルの向上、履歴書・職務経歴書の作成指導、模擬面接などの就職活動支援、実際の企業での職場実習、そして就職後も安心して働き続けられるための職場定着支援など、就職に関するあらゆる段階で手厚いサポートが受けられます 。

費用面に関しても大きなメリットがあります。

利用者の自己負担は、原則としてサービス提供費用の1割が上限とされていますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されており、多くの場合(95%以上の方が)無料でこの充実したサービスを利用しています 。このように、就労移行支援は、スキル習得、就職活動、職場定着というキャリア形成の各段階で、経済的な負担を抑えつつ、個々のニーズに合わせたきめ細やかなサポートを提供する、まさに障害のある方のための「キャリア育成拠点(インキュベーター)」と言えるでしょう。

なぜチームシャイニー?未経験から障害者雇用でプログラマーを目指す先端IT特化型支援

数ある就労移行支援事業所の中でも、「チームシャイニー」は際立った特徴を持っています。

それは、AIエンジニア、データサイエンティスト、Webマーケターといった、まさに現代のIT業界で需要が急増している先端分野の専門職育成に特化している点です 。これは、日本でもまだ数少ない取り組みであり、将来性の高いキャリアを目指す上で大きなアドバンテージとなります 。

チームシャイニーのもう一つの大きな強みは、指導にあたるスタッフが現役のエンジニアで構成されていることです 。これにより、常に最新の技術動向や現場で本当に求められる実践的な知識・スキルを学ぶことができます。

特筆すべきは、世界的なデータ分析コンペティションであるKaggleで優秀な成績を収めた「Kaggle Master」の称号を持つスタッフも在籍しており、その高度な専門知識と経験が、日々の訓練やサポートに活かされている点です 。このような専門性の高い実践者から直接指導を受けられる環境は、受講者が即戦力として通用するスキルを効率的に習得するための最短ルートと言えるでしょう。

先端ITスキルに特化した支援環境

ームシャイニーでは、AIエンジニアやデータサイエンティストなど先端IT分野の職種を目指す利用者に対し、専門特化型の支援カリキュラムを提供しています。発達障がいのある方を中心に募集しており、AI・データサイエンスに興味と意欲があれば学歴や現在のスキルレベルを問わず誰でも参加可能です。

指導にあたるスタッフ陣は現役エンジニアで構成されており、実務に即した最新技術を学べるだけでなく、利用者同士がプロジェクト形式で協力し合うことでチーム開発やコミュニケーション力も養われる環境になっています

| コース名 | 主な学習スキル | 対象者/特徴 |

|---|---|---|

| データサイエンスコース | SQL, Python, Tableau, Excel, 機械学習, 統計学, Power BI, ディープラーニング | 未経験者歓迎、企業データの活用、ビジネスインサイト抽出 |

| 生成AIコース | ChatGPT, Zapier, AI文書作成, 自動化ツール, Python | オフィス業務自動化、AI活用ノウハウ |

| Webマーケティングコース | SEO, GA, SNS, 広告運用 | データに基づく戦略立案・実行 |

| プログラミング/Web制作 | HTML, CSS, JavaScript, PHP, IT基礎 | Webサイト・アプリ開発基礎、ポートフォリオ作成支援 |

柔軟な学習プログラムで初心者も安心

プログラミング未経験の方から上級者まで対応できるよう、チームシャイニーのカリキュラムは非常に柔軟です。

基礎的なタイピングやプログラミング文法の初歩から始め、統計学や機械学習・深層学習といった高度な内容まで幅広く学ぶことができます。

特徴的なのは、単に教材で学ぶだけでなくデータ分析のコンペティション(例:KaggleやSignate)に積極的に参加して実践力を磨ける点です。自分のペースで学習を進められるため、初心者でも安心してチャレンジできます。

未経験からプロへ導く!チームシャイニーの個別サポートと実践的カリキュラム(障害者雇用でプログラマーへ)

チームシャイニーでは、プログラミング未経験者やITスキルに自信がない方でも安心して学習に取り組めるよう、一人ひとりに寄り添った手厚いサポート体制と実践的なカリキュラムを用意しています。

まず、利用者一人ひとりのスキルレベル、学習目標、そして最も重要な障害特性を丁寧にヒアリングし、それに基づいたオーダーメイドの「個別支援計画」を作成します 。特に、コミュニケーションや環境調整に配慮が必要な精神障害や発達障害のある方へのサポート経験が豊富で、それぞれの特性を強みとして活かせるような学習アプローチを提案しています 。

カリキュラムは、プログラミングの基礎から始まり、統計学、機械学習、深層学習といった専門分野へと段階的にステップアップできるよう設計されています 。単に知識を教えるだけでなく、KaggleやSignateといった実際のデータ分析コンペティションへの参加を奨励したり、実践的な課題やチームでのプロジェクト開発に取り組んだりすることで、「現場で使えるスキル」の習得を重視しています 。この過程で作成される成果物は、就職活動で自身の技術力を証明する強力なポートフォリオとなり、その作成も手厚くサポートされます 。

学習環境も柔軟で、事業所への通所に加えて、在宅でのオンライン訓練も選択可能です 。在宅訓練では、仮想オフィスツール「Metalife」やビジネスチャット「Slack」などを活用し、スタッフや他の利用者と円滑なコミュニケーションを取りながら、孤独感を感じることなく学習を進められるよう工夫されています 。

このように、チームシャイニーは、ITの基礎知識がない状態からでも、個々のペースと特性に合わせた丁寧な指導と実践的な訓練を通じて、着実にプロフェッショナルへと成長できるよう、きめ細やかな「足場(スキャフォールディング)」を提供し続けています。

就職とその後:チームシャイニーの支援と定着率(未経験から障害者雇用でプログラマーとして)

チームシャイニーのサポートは、専門スキルの習得だけに留まりません。その最終目標は、利用者が希望する企業へ就職し、プロフェッショナルとして長期的に活躍することです。そのため、就職活動支援と就職後の定着支援にも非常に力を入れています。

就職活動においては、まず利用者一人ひとりの希望や適性、スキルレベルを丁寧に把握した上で、履歴書や職務経歴書といった応募書類の添削指導を行います。特にIT業界の採用担当者に響くアピールポイントを一緒に考え、魅力的な書類作成をサポートします。さらに、模擬面接を繰り返し実施し、自信を持って本番に臨めるよう徹底的に対策します 。

チームシャイニーが持つ都内IT企業との幅広いネットワークを活かした求人紹介や、実際の業務を体験できる企業インターン(実習)の機会提供も、就職成功への大きな後押しとなります 。

その結果、チームシャイニーは高い技術職就職率(85%)を誇っています 。しかし、本当に注目すべきは、就職後の「定着率」の高さです。2021年度にチームシャイニーを卒業して就職した方々の半年後の職場定着率は100%という驚異的な実績を上げています 。

これは、単に就職させるだけでなく、利用者が新しい環境にスムーズに適応し、持てる能力を十分に発揮できるよう、就職後も定期的な面談や職場との連携を通じて、きめ細やかなサポート(最長180日間の定着支援)を継続していることの証です 。

具体的な就職先としては、運営母体であるNPO法人「発達障がい者を支援する会」が設立したデータサイエンス研究所「シャイニーラボ」をはじめ、NTT関連会社、大手半導体製造会社など、多岐にわたる分野での実績があります 。

このように、チームシャイニーは、スキル習得から就職、そしてその先の安定したキャリア形成までを見据えた、一貫した支援体制を構築しており、利用者にとっては卒業後も頼れる「サポートエコシステム」の一部として機能しているのです。

未経験から障害者雇用でプログラマーとして輝くために

障害者雇用枠でプログラマーとしてのキャリアを築き、活躍するためには、企業がどのような人材を求め、どのような配慮を期待しているのかを理解することが重要です。また、自身の市場価値を高めるための年収やキャリアパスについても知っておきましょう。

企業が求める人物像と配慮:未経験から障害者雇用でプログラマーとして働く

IT企業が障害者雇用を進める上では、いくつかの課題に直面することがあります。例えば、「障害のある方に任せられる適切な業務が見つからない」「障害特性に配慮した業務指示の出し方が難しい」「サポートを担当する社員のリソースが不足している」といった声が聞かれます 。

また、顧客先に常駐して業務を行う技術者派遣(SES)の形態は、常駐先での障害への理解や配慮が行き届きにくいリスクがあるため、障害者雇用の枠組みでは、比較的環境を整えやすい社内SE(自社システムの開発・運用担当)の求人が多い傾向にあります 。

一方で、障害のある方が働く上で重視するのは、自身の障害に対する正しい理解と、それに基づいた合理的な配慮です。

具体的には、通院のための休暇取得のしやすさ、勤務時間の柔軟な調整、集中しやすい作業環境の提供などが挙げられます 。企業側もこうしたニーズに応えるため、障害特性を考慮した業務分担を行ったり、出社とリモートワークを組み合わせたハイブリッド型の勤務形態を導入したりするケースが増えています 。

就職活動において、自身の障害を開示するかどうかは慎重な判断が必要ですが、開示することによって、企業側から業務内容や配属部署に関する配慮を得やすくなったり、就労移行支援事業所などの支援機関と企業が連携したサポートを受けやすくなったり、体調に合わせて勤務形態を調整しやすくなったりするメリットが期待できます 。企業が抱えるIT人材確保のニーズと、適切な支援と配慮があれば能力を発揮できる障害のある方々の間には、互いにとって有益な関係を築ける可能性があります。特に、安定した環境でじっくりと業務に取り組みたいと考える方と、社内SEのようなポジションは親和性が高いと言えるでしょう。

プログラマーの年収とキャリアアップ:未経験から障害者雇用で目指せる道

障害者雇用枠であっても、プログラミングをはじめとする専門的なITスキルを身につけることで、一般的な障害者雇用の給与水準よりも高い収入を得ることが十分に可能です 。実際に、企業が求めるスキルセット(例えば、JavaやSQLを用いたシステム開発経験など)を満たせば、年収500万円を超える求人や、推定年収が400万円から700万円(金融・保険業界のシステムエンジニアやプログラマー)、あるいは特定の専門分野(SAPエンジニアなど)では年収750万円といった高待遇の事例も存在します 。これは、IT分野における専門スキルが、障害の有無に関わらず高く評価されることの表れと言えるでしょう。

キャリアパスも多岐にわたります。従来型のシステムエンジニアやプログラマーだけでなく、近年ではデータサイエンティスト、サーバーエンジニア、ネットワークエンジニアといったインフラ系のエンジニア職も、未経験から目指せる職種として需要が高まっています 。就労移行支援事業所「チームシャイニー」でも、Web開発職はもちろんのこと、今後ますます重要性が増すデータ分析やAI関連の専門職へのキャリア形成も積極的にサポートしています 。

ITスキルは、個人の能力や適性に応じて多様なキャリアを切り拓くことを可能にし、経済的な自立と専門家としての社会的な認知を得るための強力な「武器」となり得るのです。

まとめ:未経験から障害者雇用プログラマーなるには?徹底解説

最後に、未経験からプログラマーを目指す障害のある方へのメッセージです。

たとえ今は経験ゼロでも、適切な学習環境と支援を得れば、あなたにもITエンジニアとして活躍できるチャンスは十分にあります。 実際に多くの先輩たちが就労移行支援などの制度を活用して夢を叶えています。大切なのは、「一人で悩まないで支援を借りること」と「あきらめずに学び続けること」です。

障害者雇用枠という選択肢を上手に活用すれば、自分の特性に理解のある職場で能力を発揮しやすくなります。「障害があるから無理」と決めつけず、ぜひ一歩踏み出してみてください。 その一歩を後押ししてくれるのが、就労移行支援チームシャイニーのような存在です。専門家のサポートを受けながら努力を続ければ、きっと道は開けるはずです。

あなたのペースで、一歩ずつ。未経験からの挑戦をサポートする環境は整っています。プログラマーへの夢に向かって、ぜひチャレンジしてみてください。

コメント