「ADHDだからプログラマーには向いていない」と感じていませんか?コードのミスや集中力の波、時間管理の難しさなど、悩みは尽きないものですよね。

しかし実は、ADHDの特性をうまく活かすことで、自分だけの強みを発揮できる可能性があります。

本記事では、ケアレスミスを補う工夫から過集中を武器に変える方法、最新の就労支援まで丁寧に解説。ADHDであるからこそ生まれる発想力や行動力を伸ばし、プログラミングの現場で輝くためのヒントをお伝えします。苦手意識を抱えている方へ向け、実践的なタスク管理術やコミュニケーションのポイントも網羅。自分の特性と上手に付き合いながら、理想のキャリアを築く第一歩にお役立てください。

ADHDだけどプログラマーに向いていない?苦手意識の背景

ADHD(注意欠如・多動症)の特性をもつ方がプログラマーとして働く場合、「集中力のムラ」や「時間管理の難しさ」による苦手意識が生じやすいです。とくに、以下のような悩みがしばしば顕在化します。

集中力の持続

興味がもてないタスクには集中できない一方、興味がある分野には「過集中」と呼ばれる強い没頭状態に陥ることがあります。

長時間コードを書き続けられる一方で、定型的な修正業務や書類作成など「やらねばならない」タスクに手がつかず、締め切りに間に合わないケースもみられます。

ケアレスミスの多さ

不注意が原因となり、タイプミスや些細なバグを見逃しやすい傾向があります。プログラミングはミスの影響がシステム全体に及ぶこともあるため、何度もデバッグが必要になる場面が増えがちです。

もっとも、テストやデバッグの工程を繰り返すのがプログラマーの仕事の特性でもあるので、早期にミスを検知・修正できれば大きな問題に発展しにくいのも事実です。

時間管理や優先順位付け

ADHD特有の衝動性や忘れっぽさから、「どのタスクを先に片付ければいいのか」判断しづらいことがあります。複数案件を同時並行で抱えたり、急な仕様変更に対応する場面が多い職場では、とくに混乱しやすくなります。

コミュニケーション不安

プログラマーは一人でコードに向き合う時間も長い職種ですが、実際にはチーム開発が主流です。

ミーティングや進捗共有など、必要最低限のコミュニケーションを円滑に行うことが苦手だと感じるADHD当事者は少なくありません。衝動的に会話をさえぎったり、場の空気を読み違えることで誤解が生じる場合もあります。

マルチタスクの難しさ

プログラマーに限らずITエンジニアの仕事では、プロジェクト全体の管理や顧客対応、バグ修正など多面的な作業が求められます。頭の中で情報を整理しきれずにパンクしてしまうことで、タスク漏れや納期遅れにつながるリスクが生まれやすいです。

こうした苦手意識から「自分はプログラマーに向いていない」と思い込みがちですが、実はADHDの特性がプラスに作用する場面も少なくありません。

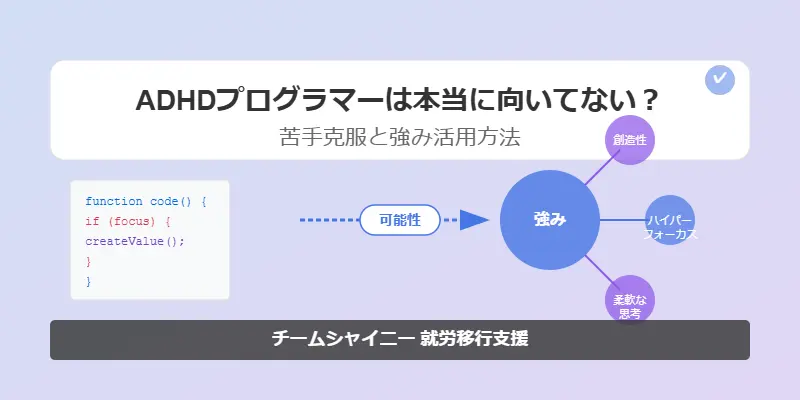

ADHDでプログラマーだからこそ発揮できる強み

過集中を武器にする

ADHDを持つ方の代表的な強みの一つが「過集中」です。興味をもてる分野であれば、周囲が驚くほどの勢いでコードを書き上げることができます。問題解決に対する情熱が大きい場合、短時間で高品質の成果を出せる可能性もあります。

特に、ゲーム開発やAI研究などのように「新しいテクノロジーをどんどん試す」余地がある分野では、ADHD特有の好奇心と行動力が大いに活かされるでしょう。

ユニークな発想や創造性

ADHDの方は、型にはまらないアイデアや斬新な発想を思いつきやすいという特性があります。

プログラミングの世界はロジカルな側面だけでなく、UI/UX設計や問題解決の切り口など、クリエイティブな視点が求められるシーンが少なくありません。ルールや仕様に囚われすぎず、新しいアプローチを考えつく力は大きな強みになります。

ミスから学ぶトライアンドエラー精神

プログラマーの仕事はバグ修正や試行錯誤が日常です。ADHDを持つ方の中には、失敗を恐れず積極的にコードを試し書きしながら改善していくプロセスを得意とする人も多いです。

ケアレスミスが多い一方で、その都度すばやく修正・学習を繰り返すことで、かえってコードレビューや改善サイクルを回す際のスピードが上がる場合があります。

視覚的思考と情報収集力

ADHDの方は視覚優位の傾向をもつことが多く、ダイアグラムやフローチャート、ツリー構造など図解ツールを活用した情報整理が得意な例も報告されています。

加えて、インターネット検索による情報収集力が高い人も少なくありません。新しい技術やライブラリをどんどん試せるプログラミングの世界では、このフットワークの軽さがアドバンテージになります。

ADHDプログラマーも?ニューロダイバーシティ採用と最新の統計データ

IT人材不足と発達障害者への期待

近年、IT人材の不足が深刻化していることから、発達障害を含むさまざまな認知特性をもつ人を積極活用しようとする「ニューロダイバーシティ(神経多様性)採用」が世界的に注目されています。

日本では、野村総合研究所(NRI)が2021年に発表した調査で、発達障害者が十分に活躍できないことによる経済的損失が約2.3兆円に上る可能性があると試算されました。このような背景もあり、企業が発達障害を持つ人の潜在能力に目を向け始めています。

具体的な企業事例

下記の企業は、障害のある方々の特性を活かした雇用戦略を展開し、ビジネス価値の創出と社会的意義を両立させる先進的な取り組みを行っています。

| 企業名 | 取り組み内容 |

|---|---|

| オムロングループ | • 「異能人財採用プロジェクト」を推進<br>• 発達障害の特性を強みに変えイノベーションを促進 |

| 日揮ホールディングス | • DX推進の一環としてエンジニア枠における障害者雇用を拡大 • 2026年までに採用枠を60%増やす方針を発表 |

| 富士ソフト企画、グリービジネスオペレーションズ | • 特例子会社として精神障害や発達障害の人材を主軸に採用 • 収益を出すビジネスモデルを確立 • デバッグや音声文字起こしなどで安定した成果を挙げている • すでに200種類を超える業務を開拓 |

ADHDのプログラマーが実践したい仕事術と環境づくり

タスク管理と集中力対策

見える化ツールの活用

TrelloやNotionなどのタスク管理アプリを使い、やるべき仕事をすべて可視化します。締め切りの日時を明確に書き出し、タスクを小さく分割することで取りかかりやすくする工夫が有効です。

ポモドーロ・テクニック

25分作業+5分休憩を1セットとして繰り返す手法です。過集中しがちな方は、タイマーを用いてこまめに休憩を挟むことでバーンアウトを防ぎます。就労支援の現場でも、一時間に一度チャイムを鳴らし強制的にリフレッシュを促す方法が導入される例があります。

「話しかけないで」サイン

社内で導入可能なら、自席にカードや小さな旗を置くなどして「今は集中タイム」と周囲に示すのも効果的です。無闇に声をかけられて作業が中断するのを防げます。

苦手を補うコミュニケーション術

チャットツールを積極活用

口頭説明より文章のほうが情報を整理しやすい場合、SlackやTeams、メールを使ったコミュニケーションが有効です。

要点を先にまとめる

発言するときは、結論や要件を先に伝え、その後で詳細を説明するとミスコミュニケーションを減らせます。

定期的なチェックイン

上司やメンターに日々の進捗を共有しておくと、問題が大きくなる前にサポートを受けやすくなります。

シングルタスクを心がける

ADHDの方はマルチタスクが苦手な傾向が強いです。プログラマーとして複数のプロジェクトを抱える場合、なるべく「一度に1つのタスクに集中する」時間を作れるよう、スケジュールを調整しましょう。案件ごとに時間ブロックを設定し、「10〜12時は機能Aの実装、13〜15時はバグ修正」というように予定を明確化すると混乱を防ぎやすいです。

ADHDのプログラマーで就労移行支援チームシャイニーで学べる実践的サポート

発達障害(ADHD・ASD)に特化したITスキル研修

就労移行支援事業所「チームシャイニー」は、ADHDを含む発達障害の方向けにAI・機械学習、データサイエンス、Web開発といった先端IT分野の研修を提供しています。

興味がモチベーションを支えるADHDの方にとっては、最新技術を学べる環境は大きな魅力です。単なる講義形式だけでなく、実務さながらのプロジェクト型学習を採り入れており、集中力を発揮しやすいと好評です。

当事者スタッフによる共感的なサポート

チームシャイニーのスタッフは全員が発達障害の当事者かつ理系スキルに精通したプロフェッショナルで構成されています。自分自身がADHDやASDの特性を理解しているからこそ、利用者が抱える「集中できない」「納期を見積もりづらい」などの悩みに寄り添いながら、的確なアドバイスを行います。

さらに、メンバー同士のタスク分担が自然に行われており、たとえばコミュニケーションが得意な人が対外調整を担当し、苦手な人は開発に没頭するなど、相互補完的なチーム体制を築いています。

フレキシブルな働き方への配慮

平日10〜16時の安定した通所リズムを基準としつつ、体調や作業ペースに応じた在宅学習も認められています。過集中になりやすい利用者向けに「定期的にチャイムを鳴らす」仕組みを導入するなど、燃え尽き防止策も徹底しています。

卒業後はIT企業へのエンジニア就職だけでなく、チームシャイニー自体が立ち上げたデータサイエンス事業所「シャイニーラボ」で研究員として活躍する道もあります。

就労後の定着支援にも力を入れており、メンタル面のフォローやキャリアアップの相談に継続的に対応してくれるのも特徴です。

地域×ADHDプログラマーの新しい可能性

地方IT企業とコミュニティの支援

地方のIT企業では、都市部ほど社内競争が激しくない分、各人の特性に合わせた柔軟な働き方を取り入れている事例も増えています。

リモートワークやフレックスタイムを導入し、作業環境に配慮を行う動きが広がっているため、ADHDの方が自分の集中しやすい場所でプログラミングをするケースも珍しくありません。

また、地方自治体や地元の新聞社が主催するイベント・セミナーで、発達障害やIT就労に関する情報交換の場が用意されることもあります。

地域独自のネットワークを活かし、同じ特性をもつ人がゆるく繋がるコミュニティが形成されつつあります。

就労移行支援事業所の地域連携

「チームシャイニー」のように本拠地が大都市圏にある事業所でも、オンライン支援を通じて地方在住の利用者をフォローする取り組みを進めています。リモート学習や在宅ワークのノウハウを共有することで、地元企業への就職や在宅勤務を希望するADHDプログラマーを後押ししています。

地方ならではのITニーズ(観光関連の予約システムや地場産業のECサイト構築など)も多く、そこで活躍するADHDのプログラマー事例が出始めています。地域に根ざしたITコミュニティと就労移行支援が連携することで、新たなキャリアパスが生まれつつあります。

まとめ:ADHDプログラマーの未来を支えるヒント

ADHDの特性を持つプログラマーは、時間管理やケアレスミス、コミュニケーションで苦手意識を抱えがちです。

しかし過集中や独創的な発想力を活かせば、大きく成長できる可能性があります。

本記事では、苦手部分を補うタスク管理術や役割分担のコツを解説し、ニューロダイバーシティ採用の最新動向や就労移行支援事業所「チームシャイニー」の特徴にも触れました。

適切な環境とサポートがあれば「向いていない」は思い込みに変わり、ADHDならではの強みが武器になります。自分らしく輝くキャリアを築く参考にしてください。

コメント