ADHD(注意欠如・多動症)の特性があると、毎日のタスク管理やコミュニケーション、感情コントロールなど、さまざまな場面で困りごとを抱えがちです。

そんななか、急速に進化を遂げる「生成AI(ジェネレーティブAI)」は、こうした苦手を補いながら強みを伸ばすための有力なツールとして注目されています。本記事では、ADHDならではの悩みを例に挙げつつ、生成AIの具体的な活用法や注意点をわかりやすくまとめました。

AIを上手に使いこなすことで、集中が続かない・イライラしやすい・コミュニケーションが苦手……といった課題を少しずつクリアし、毎日をよりラクに、前向きに過ごすヒントを探っていきます。

ADHDと生成AI:あなたの困りごとを解決する新しい可能性

集中力やタスク管理の難しさ

ADHD(注意欠如・多動症)の特性としてよく挙げられるのが、集中力の維持やタスク管理の困難です。

長時間の作業に取り組もうとしても、思わぬところで意識が散ってしまいがちですし、「やるべきタスクを一覧にまとめるだけで気力を消耗してしまう」という声もよく聞かれます。厚生労働省の調査によると、日本では子どもの約3%がADHD症状を示し、大人になるまで持続する例も少なくありません。

こうした困りごとに対して、2025年現在、注目を集めているのが「生成AI(ジェネレーティブAI)」の活用です。

ChatGPTなどの対話型AIツールは、大量のデータから学習したパターンをもとに、瞬時に整理された情報や具体的なアドバイスを提示してくれます。とくにADHD特有の「集中が途切れやすい」「大きなタスクを前にすると手がつかない」などの悩みに対し、生成AIはタスクの優先順位づけや小さなステップへの分解をサポートしてくれます。

感情の波やストレスとの付き合い

ADHDには不注意や多動性だけでなく、感情のコントロールが難しいという側面もあります。

ちょっとした失敗で過度に落ち込んだり、些細な刺激でイライラしてしまったりすることがあるかもしれません。専門家によれば、こうした情動のコントロールに苦手意識をもつ人ほど、ストレス環境で二次障害(不安やうつ状態)を併発しやすい傾向があると報告されています。

AIの面白いところは、感情的にならずにひたすら客観的アドバイスを提供する点です。人に相談しにくいメンタル面の悩みも、対話型AIならば気兼ねなく「イライラを抑えるには?」「落ち込んだときの対処法は?」と尋ねることができます。もちろん専門家のサポートや治療が最優先ですが、日常のセルフケアツールとしてAIを活用することで、イライラやストレスを少しでも軽減できる可能性があります。

コミュニケーションの課題

対人関係でつまずきやすいことも、ADHDの人が抱えやすい困難のひとつです。会話の途中で相手の話に割り込んでしまったり、メールの文面で意図せず失礼な印象を与えたりすることがあります。職場や学校でこれらのコミュニケーションミスが続くと、人間関係のストレスが大きくなるのは想像に難くありません。

こうした場面でも、生成AIはサポート役を果たせます。たとえば「送信前のメール文面を敬語に修正してほしい」「書き出したアイデアを要点だけにまとめてほしい」などの依頼に応じて、短時間で整った文章やポイントを提示してくれます。

さらに、チャット形式で模擬的なロールプレイを行うことで、「上司役のAIとの会話を練習する」といった方法も考えられます。実際にオンラインコミュニティでは「AIに面接官役をしてもらい、ビジネス敬語のトレーニングを重ねた」という体験談も出ています。

生成AIはADHDの「困った」にどう応える?

タスク分解と優先順位づけ

「やらなければいけない仕事はわかっているのに、どこから手をつければいいか見当もつかない」という悩みは、ADHD当事者にとって切実です。そこで活用したいのが、タスク分解に特化した生成AIツールです。たとえば無料アプリの「Goblin.tools」では、大まかなタスク名を入力すると、驚くほど細かいステップに分解してくれます。

具体例

- 「就活で履歴書を作る」という大きなタスクを、書式選び・下書き作成・誤字チェックなどのステップに自動的に分けてくれる

- 所要時間の目安を一緒に提案してくれる場合もあり、時間管理の苦手をカバーできる

こうしたAIの仕組みを使えば、「第一歩を踏み出すまでがしんどい」という壁をスムーズに乗り越えやすくなります。さらに優先度が高い順にタスクを並び替えてもらうことで、マルチタスク状態に陥ってパニックになるのを防ぎやすくなります。

イライラを抑えるアドバイス

感情的になってしまいそうなとき、AIが客観的な視点でアドバイスしてくれるのは大きなメリットです。

たとえばChatGPTやCopilotのような対話型AIに「今日、仕事で大きなミスをして落ち込んでいる」と伝えると、深呼吸や簡単なストレッチ、ポジティブな自己対話などを提案してくれます。

もちろんAIは医療専門家ではないため、「こうすれば絶対によくなる」という保証はありません。

しかし、誰にも言えないネガティブ感情を一度書き出すだけでも気持ちが整理されることがあります。やり取りの中で「もう少し詳しく話せますか?」と聞いてくれるAIもあるので、モヤモヤを解消しやすいのです。

長文や複雑情報の要約

仕事で資料を読み込まなければいけないのに、途中で集中力が切れてしまいがち、という場合も珍しくありません。生成AIを使えば、膨大なテキストを要点だけに圧縮してくれます。

ChatGPTの有料プラン(GPT-4)やAnthropic社のClaudeは、一度に大量の文章を読み込ませて要約するのが得意です。

- 実際の使い方

- レポートや論文のテキストをコピペしてAIに読み込ませる

- 「ADHDの私でも理解しやすいように、最重要ポイントを箇条書きでまとめて」と依頼

- 難しい専門用語の解説も併せてリクエストする

これだけで、情報過多になりがちな場面でも集中力を保ちやすくなります。

文脈を把握しきれずに挫折していた長文資料も、「最初に要約を読んで流れをつかみ、興味のある部分だけ本編を細かく確認する」というスタイルで突破できるでしょう。

まだ知らない?ADHDの生成AIの意外な活用法

小さな興味をすぐ形にする

ADHDには「過集中(ハイパーフォーカス)」と呼ばれる特性があり、興味が湧いた瞬間に驚くほどの集中力を発揮することがあります。このときに生成AIを相棒にすると、アイデアを即座に具体化できるので、熱量を逃さずに行動に移しやすくなります。

例:料理動画を見てパン作りに挑戦したくなった場合

「初心者向けの簡単パンレシピ、必要な道具や材料リスト、失敗しにくいコツを教えて」とAIに質問すると、数秒で具体的な情報が返ってきます。勢いに任せて買い物リストまで作成し、すぐ行動に移せば、飽きっぽさに負ける前に着手できるのです。

日替わりチャレンジや意外な趣味提案

飽きやすい性格を逆手に取って、「毎日違う新しい挑戦をAIに提案してもらう」という遊び方もあります。

ChatGPTやNotion AIなどに「5分以内でできる、今日のユニークなチャレンジを考えて」と頼むと、面白いアイデアが返ってくるかもしれません。たとえば「空の写真を3枚撮ってInstagramにアップする」「新しいフレーバーのドリンクを自作する」など、いつものルーティンに新鮮さをもたらす方法が見つかります。

こうした刺激的な提案は、気分が沈みやすいときにも効果的です。モチベーションを上げるきっかけになり、行動に移すハードルも下げやすくなります。

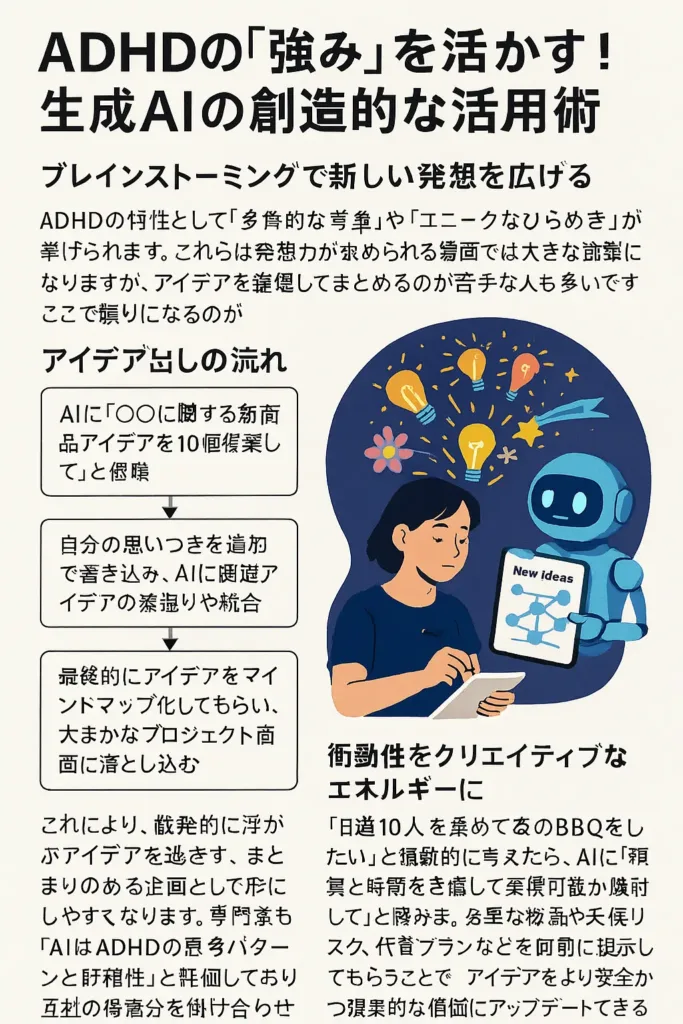

ADHDの「強み」を活かす!生成AIの創造的な活用術

ブレインストーミングで新しい発想を広げる

ADHDの特性として「多角的な思考」や「ユニークなひらめき」が挙げられます。これらは発想力が求められる場面では大きな武器になりますが、アイデアを整理してまとめるのが苦手な人も多いです。そこで頼りになるのが生成AIとのブレインストーミングです。

- アイデア出しの流れ

- AIに「◯◯に関する新商品アイデアを10個提案して」と依頼

- 自分の思いつきを追加で書き込み、AIに関連アイデアの深掘りや統合を頼む

- 最終的にアイデアをマインドマップ化してもらい、大まかなプロジェクト計画に落とし込む

これにより、散発的に浮かぶアイデアを逃さず、まとまりのある企画として形にしやすくなります。専門家も「AIはADHDの思考パターンと好相性」と評価しており、互いの得意分野を掛け合わせることで、誰も思いつかなかった独創的な成果が生まれる可能性があります。

衝動性をクリエイティブなエネルギーに

ADHDの「衝動的に行動してしまう」特性は、一歩間違えるとトラブルの元になりますが、上手に活かせば行動力や創造力へと変換できます。たとえば思いついた企画を、その場でAIに試作シナリオを作らせてみる方法があります。

- 例:イベント企画の衝動

「友達10人を集めて夜のBBQをしたい」と衝動的に考えたら、AIに「予算と時間を考慮して実現可能か検討して」と頼みます。必要な物品や天候リスク、代替プランなどを事前に提示してもらうことで、アイデアをより安全かつ現実的な企画にアップデートできます。

短所とされてきた衝動性を、アイデアの原動力に変える。生成AIはそのブレーキ兼ナビゲーターのような存在として、ともに走ってくれるのです。

ADHDで生成AIを使う上での注意点と安全な活用方法

情報の信頼性とハルシネーション

生成AIはとても便利ですが、誤った情報をそれっぽく提示する「ハルシネーション」を起こすことがあります。

特に医学的・法律的なアドバイスや数字の正確性が求められる場面では、かならず他の情報源や専門家による確認を行うようにしてください。「AIが言ったから大丈夫」は禁物です。

個人情報や機密情報の扱い

ChatGPTなどのサービスでは、やり取りの内容がサーバーに保存・学習に使われる可能性があります。

住所や電話番号、クレジットカード情報などの個人情報、あるいは社内の機密事項などは基本的に入力しないほうが安全です。また無料版と有料版でデータの扱い方が異なるケースもあるため、プライバシーポリシーをよく確認することをおすすめします。

過度な依存を避ける

「AIがすべてを解決してくれる」と思い込みすぎると、かえって人間関係を疎遠にしたり、自ら考える力を損ねたりする恐れがあります。専門家への相談や身近なサポート体制と併用しながら、ほどよい距離感でAIを使うのが理想的です。就労移行支援など公的・民間のサービスと組み合わせることで、より充実したサポート体制が築けるでしょう。

まとめ:ADHDと生成AI活用で日常をラクに:苦手克服から強み活かしまで徹底解説

生成AIは、ADHD特有の悩みを手軽にサポートしてくれる心強いツールです。大きなタスクを自動で分解してくれたり、長文を要点だけにまとめてくれたりする機能は、集中力や情報処理に課題を感じる人にとって大きな助けになります。

ただし、AIが提供する情報は誤りを含む可能性もあるため、すべてを鵜呑みにせず専門家の助言や他の情報源と併用することが大切です。

AIはあくまでも“補助輪”のような存在ですが、うまく活用することで自分の強みを引き出しながら、苦手分野をカバーしやすくなるでしょう。あなたの生活に合った使い方を見つけて、より自分らしく前向きに過ごしてみませんか。

コメント