エンジニアとして働くあなたは、日々高度な技術と向き合い、社会に貢献する素晴らしい仕事をしています。しかし、その裏側で、心身の不調に悩んでいませんか?特に「うつ病」は、エンジニアにとって決して他人事ではありません。

この記事では、エンジニアがなぜうつ病になりやすいのか、そのサインと対処法、そしてうつ病を経験したエンジニアが新たなキャリアを築くための転職活動のポイント、さらには筆者自身の経験も交えながら、専門的なサポートを提供する「チームシャイニー就労移行支援」について詳しく解説します。

エンジニアを襲ううつ病のリスク:過酷な労働環境と転職という選択肢

エンジニアという職業は、知的挑戦に満ち溢れている一方で、特有のストレス要因を抱えやすく、うつ病のリスクも高い環境でもあります。

なぜ多くのエンジニアがメンタルヘルスの課題に直面し、時には転職を考えるまでに追い詰められるのでしょうか。その背景には、IT業界の構造的な問題や、エンジニアならではの働き方が潜んでいます。

IT業界の過酷な現実:エンジニアが抱えるストレス要因と転職の引き金

T業界で働くエンジニアが直面するストレスは多岐にわたります。まず挙げられるのが、業務量の多さ、恒常的な残業・休日出勤、そして厳しい納期です 。プロジェクトの遅延は許されず、常に時間に追われるプレッシャーは心身を疲弊させ、うつ病の引き金となり、転職を考える一因ともなります 。

また、技術の進歩が著しいIT業界では、絶え間ない自己学習が求められ、業務時間外にも学習時間を確保する必要があり、これが大きな負担となることも少なくありません 。

人間関係もストレスの一因です。複雑な人間関係やコミュニケーション不足は、特に客先常駐やリモートワークといった環境下で孤独感を増幅させ、相談相手がいない状況を生み出し、うつ病のリスクを高めます 。さらに、専門スキルに見合わないと感じる給与と仕事量の不均衡は、エンジニアのモチベーションを著しく低下させ、転職を考えるきっかけになります 。

将来に対する不安も無視できません。キャリアパスの不透明性や、数年後には自分のスキルが通用しなくなるかもしれないという将来への不安は、日々の業務に重くのしかかり、エンジニアとしての自信を揺るがし、うつ病や転職へと繋がる可能性があります 。

劣悪なオフィス環境や福利厚生の不備も、ストレスを増大させる要因となり得ます 。

これらの要因が複合的に絡み合い、エンジニアを燃え尽き症候群へと追い込むことがあります。

燃え尽き症候群の具体的な原因としては、短すぎる納期、単調なルーティンワーク、長時間労働、進捗の欠如、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる仕事量の増加やコミュニケーション不足、さらには完璧主義や承認欲求といった個人的な要因も挙げられます 。

IT業界における慢性的なストレス環境は、単一のプロジェクトのプレッシャーに留まらず、スキルの陳腐化への恐れといった持続的な不安感からもたらされます。このことは、問題解決のためには、個々のプロジェクト管理だけでなく、業界全体の構造的な課題への取り組みが必要であることを示唆しています。

また、リモートワークは柔軟性をもたらす一方で、孤立感を深め、非公式なサポートネットワークを弱体化させる可能性があり、企業や個人がこの新たなストレス要因に適切に対処できていない現状も浮き彫りになっています 。高いスキルが求められるにも関わらず、それに見合わない報酬しか得られないという現実は、経済的な問題以上に、自己価値やモチベーションの低下に繋がり、深刻な心理的負担となるのです 。

驚くべき統計:エンジニアのうつ病罹患率と転職への影響

エンジニアのメンタルヘルス問題、特にうつ病は、個人の問題として片付けられるものではありません。統計データは、この問題の深刻さを示しており、転職市場にも影響を与えています。例えば、ある調査では、Webエンジニアの約半数(48.6%)にうつ・不安障害の疑いがあると報告されています 。

また、別の調査では、プログラマーやシステムエンジニアの約5人に1人がうつ病を経験しているという結果も出ています 。

さらに深刻なのは、情報通信業全体で見た場合です。厚生労働省の調査によると、情報通信業はメンタルヘルス不調により1ヶ月以上休業した労働者の割合が1.2%と、全産業平均の0.4%と比較して突出して高いことが分かっています 。

特に、精神障害と労災認定された事案は30代から40代の働き盛りの世代で多く発生しており、30代が42.1%、40代が28.9%を占めています 。これらの状況は、エンジニアがうつ病を理由に転職を考える大きな要因となっています。

これらの統計は、IT業界、特にWebエンジニアのような特定の職種において、メンタルヘルスリスクが極めて高いことを示しています。これは、プロジェクトサイクルの変動の激しさ、クライアントからの直接的なプレッシャー、あるいは急速に変化する技術への適応といった要因が複合的に作用している可能性を示唆しています。

情報通信業が「現代的」で高給与なイメージがあるにも関わらず、長期休業者の割合が最も高いという事実は、個人の脆弱性だけでなく、業界の労働文化やプレッシャーに関連する根深い構造的問題が存在することを示しています 。

30代・40代に精神障害事案が集中している背景には、キャリア上のプレッシャーの増大、家庭責任の増加、そしてキャリア初期の期待と現実とのギャップなどが複雑に絡み合っている可能性が考えられます 。

うつ病・燃え尽き症候群のサインを見逃さない:エンジニアが転職を考える前に

心身の不調は、誰にでも起こりうることです。大切なのは、そのサインに早期に気づき、適切に対処することです。うつ病や燃え尽き症候群には、以下のようなサインが現れることがあり、これらはエンジニアが自身のキャリアや転職について真剣に考えるべき警告信号とも言えます。

- 精神的なサイン: 集中力の低下、仕事に対する意欲の低下、以前は楽しめていたことへの興味・関心の喪失、気分の落ち込みや絶望感が続く、些細な出来事や人の言動にひどく落ち込む 。

- 身体的なサイン: 原因不明の頭痛、食欲不振や胃の痛み、過度な発汗や息苦しさ、体の節々の痛みや肩こり・腰痛、睡眠障害(眠れない、または寝すぎる)、慢性的な疲労感 。

- 行動面のサイン: 仕事でのミスが目立つようになる、遅刻・早退・欠勤が増える、周囲との関わりを避け孤立して仕事をするようになる、以前と比べて明らかに生産性が低下する、仕事の達成感を感じられなくなる、イライラしやすくなる、物忘れが多くなる 。

うつ病と燃え尽き症候群の症状には重複する部分が多く、一方がもう一方を引き起こす、あるいは併発することも少なくありません。そのため、これらのサインに気づいた場合は、どちらか一方と決めつけず、包括的な視点での早期介入が重要です。

特に、仕事上のミス増加や引きこもりといった行動面の変化は、本人が内的な苦痛を訴えるよりも先に、同僚や上司が気づきやすいサインです。

これらの変化を個人の能力不足や怠慢と捉えるのではなく、メンタルヘルスの不調のサインかもしれないと捉え、支援的なアプローチをとれる職場環境が求められます。放置すれば、症状が悪化し、結果的に転職以外の選択肢がなくなる可能性もあります。

エンジニアがうつ病から回復し、転職も視野に入れるためのステップ

もし、あなたがエンジニアとしてうつ病やその疑いを感じているなら、決して一人で抱え込まないでください。

適切な休息と専門家のサポート、そしてセルフケアを実践することで、回復への道は開けます。そして、その先には、より良い環境への転職という選択肢も見えてくるかもしれません。

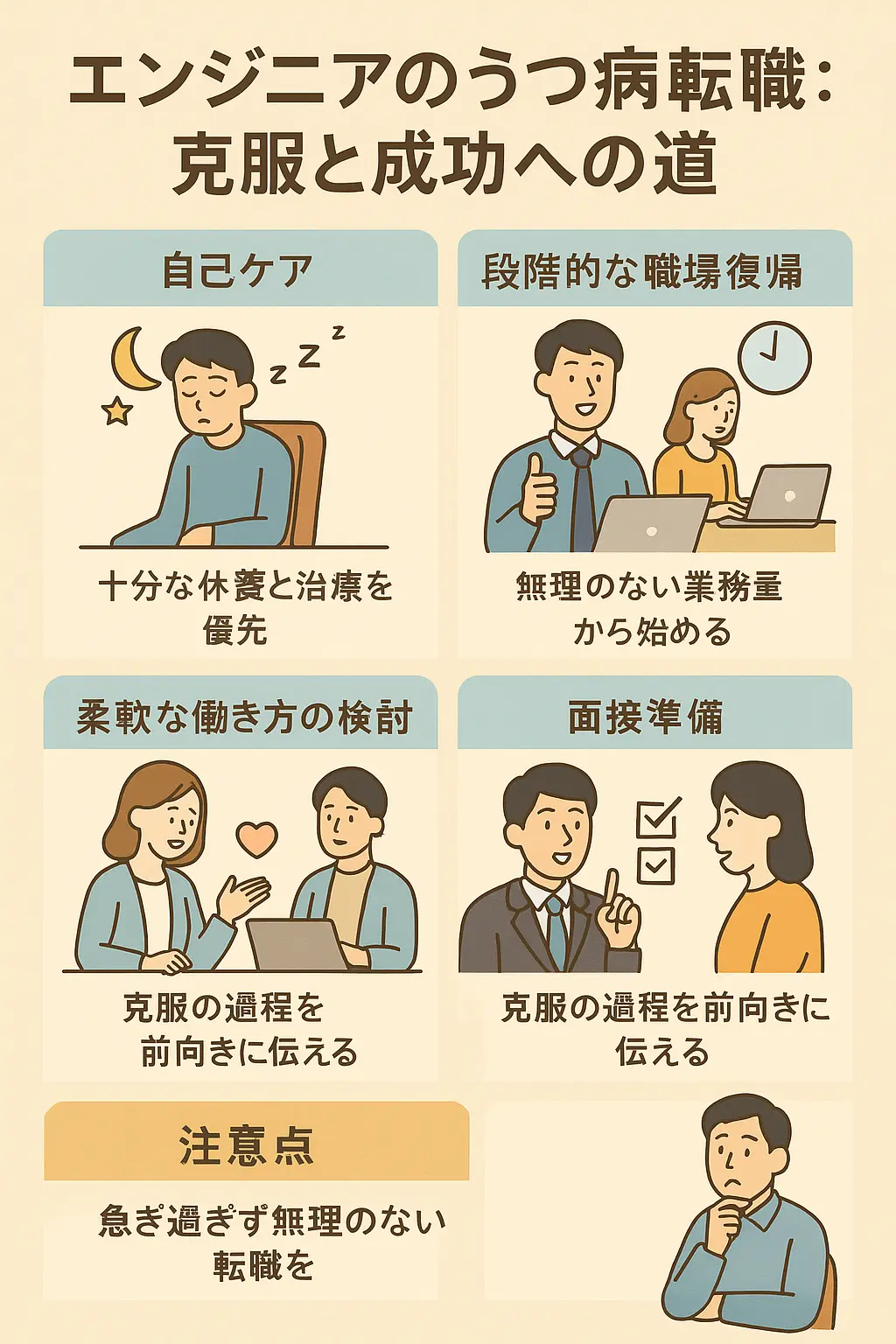

まずは休息と専門家のサポートを:うつ病エンジニアが転職を考える前にすべきこと

うつ病の治療において最も重要なのは、心と体を十分に休ませることです。現在の職場環境が大きなストレス要因となっているエンジニアの場合、思い切って休職し、治療に専念することが回復への第一歩となります 。

まずは心療内科や精神科といった専門医を受診し、正確な診断と適切な治療(薬物療法やカウンセリングなど)を受けましょう 。医師から診断書が出された場合は、速やかに会社に提出し、休職の手続きを進めてください。この期間は、将来的な転職の可能性も含め、じっくりと自分と向き合う時間にもなります。

また、会社の産業医に相談することも有効です 。産業医は、医学的な知識と職場の状況を理解しているため、治療と仕事の両立や復職に向けた具体的なアドバイス、サポートを提供してくれます。

専門家の助けを借り、正式な休職手続きを踏むことは、自身と雇用主双方にとって状況の深刻さを認識させ、構造化された回復プロセスへの道を開くとともに、不適切な早期復職を防ぐ上で極めて重要です。

産業医の関与は、個人の医療的ニーズと職場の現実との間のギャップを埋め、適切な配慮や段階的な復職計画の策定を可能にし、より持続可能な職場復帰、あるいは円満な転職への準備を促進します。

セルフケアの重要性:うつ病エンジニアが心と体を守り、転職に備える具体的な方法

専門家による治療と並行して、自分自身で心と体をケアする「セルフケア」も非常に重要です。エンジニアがうつ病と向き合い、心身の健康を取り戻し、将来的な転職も視野に入れるために実践できる具体的なセルフケア方法をいくつか紹介します。

- 生活習慣の見直し: 質の高い睡眠を十分にとり、栄養バランスの取れた食事を心がけ、規則正しい生活リズムを確立しましょう 。

- 適度な運動: ウォーキング、ジョギング、ストレッチなど、無理のない範囲で体を動かすことは、ストレス解消や気分転換に繋がります。運動は「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌を促す効果も期待できます 。

- 日光を浴びる: 日光を浴びることは、セロトニンの分泌を促し、体内時計を整える効果があります。特に在宅勤務が多いエンジニアは、意識して屋外で過ごす時間を作りましょう 。

- ストレス対処法を見つける: 趣味に没頭する時間を作る、リラックスできる音楽を聴く、瞑想や深呼吸を行う、信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうなど、自分に合ったストレス解消法を見つけましょう 。

- 完璧主義を手放す勇気: エンジニアの仕事は高い精度を求められますが、時には「適度に手を抜く」ことも大切です。自分を追い詰めすぎないようにしましょう 。

- 仕事以外の時間を大切にする: 仕事から離れてリフレッシュする時間は、心の健康を保つために不可欠です。家族や友人との時間、趣味の時間を意識的に確保しましょう 。

エンジニアのメンタルヘルスにおけるセルフケアは、単に「気合で乗り切る」ことではなく、運動によるセロトニン分泌促進、日光浴による体内時計の調整、マインドフルネスによるストレス軽減といった、科学的根拠に基づいた戦略を積極的に実践し、職場環境が心身に与える特有の影響に対抗することです 。

また、「完璧主義を手放す」「適度に手を抜く」といったアドバイスは、精密さや高い基準を求められるエンジニアにとって特に重要であり、自己保存を含めた職業的アイデンティティの再構築が必要であることを示唆しています 。

これらのセルフケアは、うつ病からの回復だけでなく、転職活動を乗り切るためのエネルギーを蓄える上でも役立ちます。

復職支援「リワークプログラム」とは?うつ病エンジニアの転職前の選択肢

うつ病などで休職したエンジニアが、スムーズに職場復帰し、再発を防ぐための支援プログラムとして「リワークプログラム」があります。これは、医療機関や地域障害者職業センター、あるいは企業独自で提供されており、休職者が安心して仕事に戻れるよう多角的にサポートするものです 。

場合によっては、転職を考える前に、まずリワークプログラムを利用して心身の状態を整えることも有効な選択肢となります。

リワークプログラムの主な目的は、生活リズムの安定、基礎体力・集中力の回復、ストレスへの対処能力の向上、コミュニケーションスキルの訓練などです 。

プログラムでは、認知行動療法を用いて自身の思考パターンやストレス反応を理解し、コントロールする方法を学んだり、模擬的なオフィス環境で軽作業やパソコン作業を行ったり、グループワークを通じて他者とのコミュニケーションを練習したりします。また、職場復帰後の再発予防プランの作成も重要な要素です 。

リワークプログラムに参加するメリットは多く、生活リズムが整うことで心身の調子が安定し、自己理解が深まることでストレスへの適切な対処法が身につきます。また、同様の経験を持つ仲間との交流を通じて孤立感が軽減され、職場復帰への不安を和らげることができます 。

リワークプログラムは、単に労働能力を回復させるだけでなく、認知、行動、社会性の側面から精神疾患が職業生活に与える多面的な影響に対処する積極的なリハビリテーションと位置づけられます。

特に「再発予防プランの作成」に重点を置くことは、職場におけるメンタルヘルスへのアプローチが、治療中心から予防的かつ長期的な管理へと移行していることを示しています 。エンジニアにとっては、専門スキルを活かせる職場への復帰や、より良い環境への転職に向けた準備期間としても活用できるでしょう。

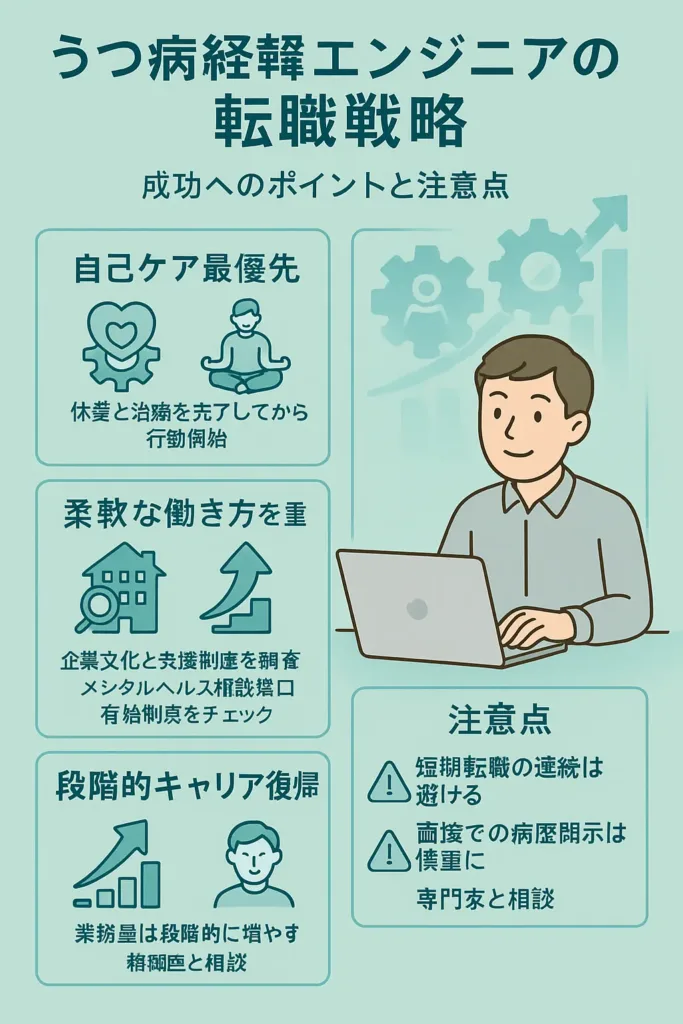

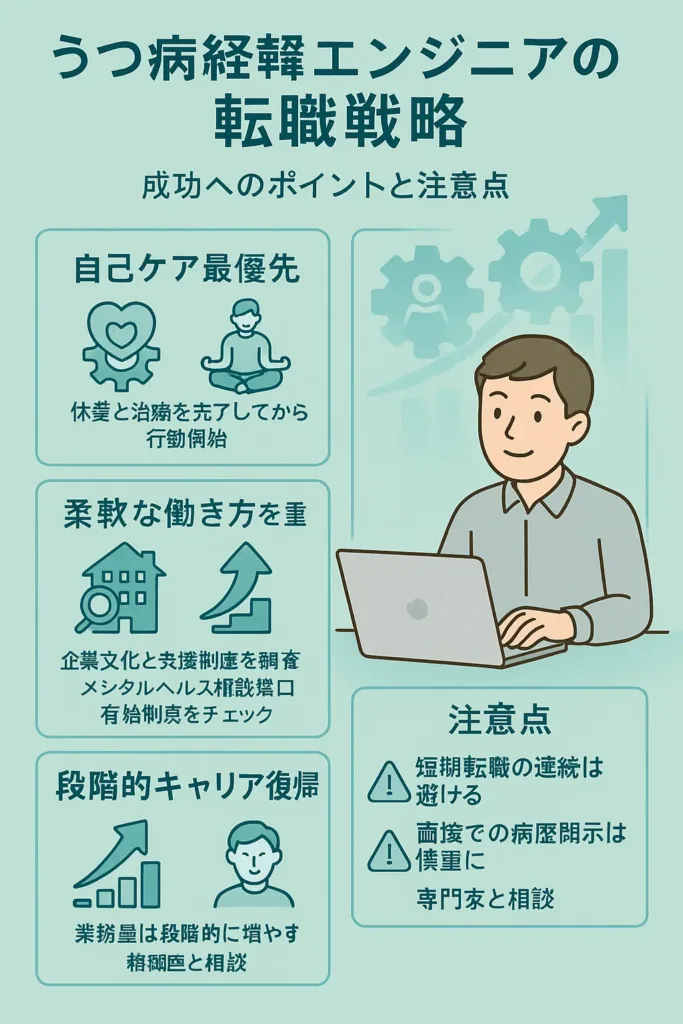

うつ病経験エンジニアの転職戦略:成功へのポイントと注意点

うつ病という困難を経験したエンジニアにとって、転職はキャリアを再構築し、より健康的に働ける環境を見つけるための重要な選択肢です。現在の職場が回復の妨げになっている、あるいは再発のリスクを感じる場合、エンジニアとしてのスキルを活かしながら、うつ病と向き合い、新たな一歩を踏み出すための転職活動は決して「逃げ」ではありません。

むしろ、自己理解を深め、より自分に合った働き方を見つけるチャンスと捉えることができます。このセクションでは、うつ病を経験したエンジニアが転職を成功させるための心構え、具体的な戦略、そして注意すべき点について詳しく解説します。

エンジニアがうつ病から再起する転職:メリット・デメリットと新たな可能性

うつ病を経験したエンジニアが転職を考える際、それはキャリアの終わりではなく、新たな始まりを意味します。転職には、現在のストレスフルな環境から脱却し、より良い労働条件やうつ病に理解のある職場環境で再スタートを切れるという大きなメリットがあります 。

例えば、過度な残業やプレッシャーの少ない職場、あるいはリモートワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方が可能な企業を選ぶことで、心身の負担を軽減できる可能性があります。また、自身の経験を活かしつつ、新たな技術分野に挑戦したり、より社会貢献性の高いプロジェクトに関わったりすることで、仕事へのやりがいを再発見できるかもしれません。

しかし、転職にはデメリットやリスクも伴います。新しい環境への適応自体がストレスになる可能性や、企業選びを慎重に行わないと、再びうつ病の症状が悪化・再発するリスクも考慮しなければなりません 。

特にエンジニアの場合、新しい技術スタックへの適応や、チーム文化の違いなどがストレス要因となることもあります。短期間での転職を繰り返すと、市場価値が下がる可能性も否定できません 。

重要なのは、これらのメリット・デメリットを冷静に比較検討し、うつ病の回復状況や自身のキャリアプランと照らし合わせながら、転職が本当に最善の選択なのかを見極めることです。転職は、より持続可能で健康的なワークライフバランスを実現するための戦略的な一手であり、自己成長の機会にもなり得るのです 。

エンジニアのうつ病と転職:企業への伝え方とオープン/クローズ就労の選択

エンジニアがうつ病の既往歴を抱えて転職活動を行う際、最も悩ましい問題の一つが、その事実を応募先企業に伝えるかどうか、そしてどのように伝えるかです。法律上、病歴を理由に不当な差別をすることは禁じられていますが、採用選考への影響を懸念するのは自然なことです 。

オープン就労(病歴や障害を開示して働く)を選択する場合、エンジニアとしての業務遂行に必要な配慮(例えば、通院のための時間調整、業務負荷のコントロール、定期的な面談など)を企業に求めやすくなるというメリットがあります 。

これにより、うつ病の再発リスクを低減し、安心して働きやすい環境を得られる可能性が高まります。特に、専門性の高いエンジニア職の場合、自身のパフォーマンスを安定して発揮するために、企業側の理解とサポートは不可欠です。一方で、求人の選択肢が狭まったり、企業によっては採用に慎重になったりする可能性も考慮する必要があります 。

クローズ就労(病歴や障害を非開示にして働く)を選択する場合、一般の求人枠で応募できるため、エンジニアとしてのキャリアの選択肢は広がります 。

スキルや経験を重視するエンジニア採用においては、病歴を開示しないことで、純粋に技術力で評価されるチャンスが増えるかもしれません。しかし、職場からの配慮は期待できず、万が一うつ病の症状が悪化した場合に一人で抱え込んでしまうリスクがあります 。また、休職期間などについて事実と異なる説明をすると、後々信頼関係を損なう可能性もあるため注意が必要です 。

履歴書の健康状態欄については、現在の業務遂行能力に支障がなければ「良好」と記載するのが一般的ですが、定期的な通院など配慮が必要な場合は、その旨を正直に記載することが望ましいでしょう 。面接で休職理由などを聞かれた際には、嘘をつくのではなく、前向きな表現で伝える工夫も大切です 。例えば、「体調を崩した経験から、より健康的に働ける環境で自身のスキルを最大限に活かしたいと考え、今回の転職を決意しました」といった伝え方です。

どちらの選択をするにしても、自身のうつ病の状態、エンジニアとしてのキャリアプラン、そして何よりも心身の健康を最優先に考え、慎重に判断することが重要です。必要であれば、キャリアアドバイザーや専門家にも相談してみましょう。

うつ病経験エンジニアの転職先選び:メンタルヘルスに配慮した職場を見つける重要ポイント

うつ病を経験したエンジニアが転職を成功させ、長く健康的に働き続けるためには、メンタルヘルスに配慮した職場環境を見極めることが極めて重要です。以下に、エンジニアの視点も加えた具体的なチェックポイントを挙げます。

- 求人票・企業HP・口コミを入念にチェック:

- 福利厚生・制度: メンタルヘルスケアに関する具体的な記述(相談窓口、産業医の配置、カウンセリング支援など)、休職・復職制度の運用実績、平均残業時間、有給休暇取得率、育児・介護休業制度の充実度などを確認しましょう 。

- 開発文化・環境: エンジニアとして働く上で、開発プロセスの透明性(アジャイル、ウォーターフォールなど)、コードレビューの文化、技術的負債への取り組み、心理的安全性が確保されたチーム文化であるかなども重要なポイントです。口コミサイトでは、現役社員や元社員のリアルな声(ただし信憑性には注意)を参考に、職場の雰囲気、残業の実態、上司や同僚のサポート体制などを確認しましょう 。

- 面接での質問を工夫する:

- 働き方・サポート体制: 残業時間の実態、休日出勤の頻度、タスク管理の方法、チームのコミュニケーションスタイル、困ったときの相談体制(メンター制度の有無など)、メンタルヘルスサポートの具体的な内容について、遠慮せずに質問しましょう 。

- エンジニア特有の質問: プロジェクトの進め方、技術選定のプロセス、スキルアップ支援制度(勉強会、資格取得支援など)、キャリアパスの具体例なども確認し、自身が成長しながら安心して働ける環境かを見極めます。

- 企業の具体的な取り組み事例を確認する: ストレスチェックの実施状況とその後のフォローアップ体制、産業医面談の機会、社内相談窓口の有無と利用しやすさ、管理職向けのメンタルヘルス研修の実施状況などを確認しましょう 。これらの制度が実際に機能しているかどうかが重要です。

- 障害者雇用専門の転職エージェントの活用: うつ病の状況や希望する配慮(合理的配慮)を具体的に伝えた上で、エンジニア向けの求人を紹介してくれる、理解のある企業と出会える可能性が高まります 。特に、IT業界に強いエージェントであれば、より専門的なアドバイスが期待できます 。

エンジニアがうつ病から回復し、新たな職場で活躍するためには、技術的なスキルだけでなく、心身の健康を維持できる環境が不可欠です。転職活動においては、焦らず慎重に情報収集を行い、自分にとって最適な職場を見つける努力を続けましょう。

あるエンジニアの告白:発達障害と繰り返すうつ病、そして転職経験から得た教訓

ここからは、少し筆者自身の話をさせてください。何を隠そう、この文章を書いている私も、エンジニアとして働きながら発達障害と診断され、うつ病も何度も繰り返してきました。

その経験があるからこそ、今まさに苦しんでいるエンジニアの方々の辛さが痛いほど分かりますし、経験に基づいた適切なアドバイスができると信じています。そして、その経験が、後ほどご紹介する「チームシャイニー就労移行支援」を心から応援する理由にも繋がっています。転職という選択も、私にとっては大きな転機となりました。

繰り返すうつ病の辛さと、そこから見えた光:エンジニアとしての苦悩と転職の決意

エンジニアの仕事は、論理的思考力や集中力を高いレベルで要求されます。しかし、うつ病になると、これらの能力が著しく低下し、以前は当たり前にできていたことができなくなるという現実に直面します。納期は迫り、周囲の期待に応えられない焦り、そして自己嫌悪。この負のループは、経験した者にしか分からない辛さがあります 。

私自身、何度もこのループに陥り、その度に「もうダメかもしれない」と絶望しかけました。しかし、その暗闇の中で、いくつかの光を見出すこともできました。それは、適切な休息と治療の重要性、自分を理解し受け入れることの大切さ、そして何よりも頼れる人や場所の存在です。

うつ病は「症状を繰り返す病」とも言われ、一度良くなったと思っても、無理をすると再発しやすい特徴があります 。だからこそ、長期的な視点での自己管理と、継続的なサポートが不可欠なのです。うつ病が寛解したように見えても、自己判断で通院を中断したり、無理を重ねたりすると、症状が長引いたり、より深刻な状態に陥ることもあります 。こうした経験が、最終的に転職という道を選ぶ大きな理由の一つとなりました。

発達障害とうつ病が併存する場合、その苦しみは単純な足し算ではなく、掛け算のように複雑化することがあります。「治癒」というよりは、いかに自分自身の特性と症状を理解し、うまく付き合いながら、持続可能な働き方と生活のバランスを見つけるか、という長期的なマネジメントの視点が重要になります。自身の繰り返される苦闘の経験を正直に語ることは、同様の困難に直面している読者に対して、より深い信頼感と共感を育むと信じています。

発達障害と共にエンジニアとして働くということ:うつ病と転職の背景

私には発達障害(詳細は伏せますが、コミュニケーションやタスク管理に特性があります)もあります。

エンジニアの仕事は、時に細部への集中力や論理的な思考が強みとなる一方で、チームでの連携やマルチタスク、変化への柔軟な対応が求められる場面では困難を感じることも少なくありませんでした。これがうつ病を誘発、あるいは悪化させる一因となり、転職を考えるきっかけにもなりました。

発達障害の診断を受けたことで、それまで「なぜ自分はこんなに苦労するのだろう」と思っていたことの原因が分かり、ある意味で生きやすくなった側面もあります 。自分の特性を理解し、周囲に伝えることで、必要な配慮を得やすくなったり、自分に合った仕事の進め方を見つけたりすることができるからです。

しかし、発達障害への無理解や偏見が根強い職場では、その特性が原因でさらにストレスを抱え、二次的にうつ病を発症・悪化させるという悪循環に陥ることもあります。

発達障害のある人の中には、特定の分野で驚異的な集中力や独創性を発揮する「ギフテッド」と呼ばれる人々もいます 。

特にAIやデータサイエンスといった先端IT分野では、その特性が大きな強みとなり得ます。重要なのは、その才能を活かせる環境と、特性への理解があるサポート体制です。発達障害とうつ病を併せ持つ場合、一般的なうつ病の対処法だけでは不十分なことがあり、個々の神経多様性を考慮した、よりきめ細やかなサポートが求められます。私自身、そうした環境を求めて転職を決意しました。

うつ病・発達障害エンジニアの転職と再起を支える「チームシャイニー就労移行支援」

もしあなたが、うつ病や発達障害を抱えながらエンジニアとしてのキャリアに悩み、転職を考えているなら、「チームシャイニー就労移行支援」が力強い味方になってくれるかもしれません。チームシャイニーは、まさに私のような経験を持つエンジニアが、再び輝くためのサポートを提供している場所です。

チームシャイニーとは?発達障害やうつ病を持つエンジニアの転職をサポート

チームシャイニーは、AI、データサイエンス、Webマーケティングといった先端IT分野に特化した就労移行支援事業所です 。特に発達障害のある方を中心に、うつ病などの障害や疾患を抱えながらも一般企業への就労、つまり転職や再就職を目指す18歳から65歳未満の方を対象としています。医師の診断書などがあれば、障害者手帳がない場合でも利用できる可能性があります 。

チームシャイニーの理念は、一人ひとりの個性を活かし、世界で活躍できる人材を育成すること、そしてチームで互いに協力し合い、高め合える環境を提供することです 。代表の吉見氏は、発達障害のある人々が持つ豊かな才能が、適切な支援と環境があれば社会で輝けるという強い信念を持っています 。

チームシャイニーがAIやデータサイエンスといった「先端IT」に注力しているのは、これらの分野が発達障害のある方の持つ特有の認知特性(例えば、高い集中力やパターン認識能力)を強みとして活かせる可能性が高いからです。

これは単なる職業訓練ではなく、高付加価値なキャリアへの道筋、すなわち質の高い転職を支援する戦略的なアプローチと言えるでしょう 。また、「個性を尖らせる」という理念や、相互サポートを重視する文化は、従来の画一的な職場環境に馴染めなかった方々にとって、自身の神経多様性が受容され、活かされる場となることを示唆しています 。

チームシャイニーの具体的な支援内容:専門スキル習得からエンジニアのうつ病転職、職場定着まで

チームシャイニーでは、専門的なITスキルの習得から、実際の就職活動(転職活動)、そして就職後の職場定着まで、うつ病や発達障害を抱えるエンジニアに対し一貫した手厚いサポートを受けることができます。

- 専門的な学習プログラム: Webマーケティングコース、生成AIコース、データサイエンスコースなどが用意されており、SQL、Python、Tableau、Excel、ChatGPT、Zapier、SEO、Google Analytics、SNS広告運用など、現代のIT業界で求められる実践的なスキルを学ぶことができます 。

- 現役エンジニアによる指導: 講師陣は現役のエンジニアで構成されており、現場で通用する生きた知識や技術を直接学ぶことができます 。

- 柔軟な学習スタイル: 一人ひとりのスキルレベルや目標に合わせて個別の学習プログラムが組まれ、自分のペースで学習を進めることが可能です。また、通所が難しい方向けに、パソコンの貸し出しを含むオンラインでの在宅訓練も提供しています 。

- 手厚い就職支援(転職サポート): 適切な就職先の提案はもちろん、履歴書の作成指導、模擬面接、実際の面接への同行など、転職活動全般をきめ細かくサポートします 。

- 安心の職場定着支援: 就職後も安心して働き続けられるよう、最長3年半にわたる職場定着支援(定期的な相談やカウンセリングなど)を行っています 。

- 利用料金: 利用者の95%以上が無料でサービスを利用しています。世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されており、安心してプログラムに集中できる環境が整っています 。

チームシャイニーのカリキュラムは、AI、データサイエンス、Webマーケティングといった現代の産業界で高い需要のある実践的なスキルに焦点を当てており、参加者の実質的な雇用可能性、すなわち転職市場での価値を高めることを目指しています 。現役エンジニアによる専門的ITトレーニングと、包括的な就職・定着支援の組み合わせは、うつ病や発達障害を抱える方々が就職市場で直面しがちな「スキル不足」と「自信・サポート不足」の両方のギャップを埋めることを意図しています 。また、オンラインや在宅での訓練オプションの提供は、体調や特性により定期的な通所が困難な方々にとって、スキル習得と再就職(転職)への大きな障壁を取り除く重要なアクセシビリティ機能です 。

なぜチームシャイニーがおすすめなのか?うつ病エンジニアの転職経験者が語る魅力

私自身がチームシャイニーを強くおすすめする理由は、その支援内容の素晴らしさもさることながら、何よりも発達障害やうつ病の辛さを本当に理解し、共感してくれる環境があると感じるからです。スタッフの方々は利用者の特性や状況に寄り添い、一人ひとりが持つ可能性を信じてサポートしてくれます 。これは、うつ病を抱えながら転職を目指すエンジニアにとって、何よりも心強い点です。

チームシャイニーの卒業生が活躍する「シャイニーラボ」の事例を見ても、そこでは「相手の特性や立場を思いやって交流する」という文化が根付いており、安心して働ける環境が実現されています 。これは、チームシャイニー本体の理念がしっかりと反映されている証拠でしょう。「個性を尖らせる」という考え方は、画一的な働き方を強いられがちな社会において、非常に心強いメッセージです。

また、チームシャイニーは、先端ITスキルを学べるという専門性に加え、NTT関連会社や半導体メーカー、そして自社関連のシャイニーラボといった具体的な就職実績も豊富です 。これは、単に訓練を提供するだけでなく、実際に社会で活躍できる道筋、つまり成功する転職の道を示しているという点で、大きな安心感に繋がります。

筆者自身の経験、そしてチームシャイニーのスタッフや仲間たちが持つであろう「経験に裏打ちされた理解」は、これまで従来の環境で誤解されたり孤立したりしてきた人々にとって、計り知れないほどの信頼感と心理的安全性をもたらします。

「うつ病の辛さは分かる。経験をもって適切なアドバイスができる」という筆者の思いは、チームシャイニーが体現しようとしている支援の核心部分と重なります。チームシャイニーのモデルは、需要の高いITスキルを育成し、支援的なコミュニティを育むことで、個人が仕事を見つける手助けをするだけでなく、発達障害や精神衛生上の課題を持つ人々の雇用可能性に関する社会的な認識を変え、彼らを価値ある人材として示すことを目指していると言えるでしょう 。

まとめ:エンジニアとしてうつ病を乗り越え、転職で輝く未来を掴むために

エンジニアとしてうつ病や発達障害と向き合うことは、決して平坦な道のりではありません。しかし、諦める必要は全くありません。適切な知識とサポート、そして何よりも一歩踏み出す勇気があれば、必ず道は開けます。そして、その道の一つが「転職」であり、より自分らしく輝ける場所を見つけることです。

もしあなたが今、暗闇の中にいるように感じていても、決して一人で抱え込まないでください。信頼できる人に相談する、専門医の助けを借りる、そしてチームシャイニーのような支援機関の扉を叩いてみる。その小さな一歩が、あなたの未来を大きく変えるかもしれません 。うつ病を抱えるエンジニアにとって、転職は大きな決断ですが、それは新たな可能性への扉を開くことでもあります。

私自身の経験からも断言できます。適切なサポートと理解のある環境があれば、エンジニアとしてのキャリアを再構築し、再び輝くことは十分に可能です 。チームシャイニーは、まさにその一歩を力強く後押ししてくれる場所です。

エンジニアとしてのあなたの価値は、うつ病や発達障害によって損なわれるものではありません。むしろ、それらの経験を通じて得た深い洞察力や共感力は、これからのあなたの大きな強みになるはずです。チームシャイニーの名前が示すように、あなた自身が輝ける場所は必ず見つかります。そのための第一歩を、今日踏み出してみませんか。転職という選択肢も視野に入れながら、あなたらしいキャリアを築いていきましょう。

うつ病からエンジニアとしてのキャリアを再構築する道のりは、個人の努力(セルフケア、勇気)、専門家の支援(医療、治療)、そしてチームシャイニーのような、IT業務、メンタルヘルス、神経多様性の特有の交差点を理解する専門的なサポートシステムの組み合わせを必要とします。チームシャイニーの「シャイニー(輝く)」という名前と、筆者が他の人々にも成功してほしいという願いは、回復とより明るい未来、そして成功する転職を求める読者の心に響く、力強く希望に満ちた締めくくりのイメージとなるでしょう。

コメント