近年話題のChatGPTなどの「生成AI」。実は、発達障害(ASD、ADHD、LDなど)のある方の生活や仕事、学習の困難をサポートするツールとして大きな可能性を秘めています。

この記事では、コミュニケーション支援からタスク管理、学習補助まで、具体的なAI活用法を最新事例と共に解説。あなたの日常や仕事がもっとスムーズになるヒントが見つかるかもしれません。AIを「デジタルの相棒」として、可能性を広げてみませんか?

発達障害のある方の可能性を広げる生成AIとは?

近年、「生成AI(ジェネレーティブAI)」と呼ばれる技術が急速に進化し、私たちの生活や仕事に変化をもたらしています。これは、大量のデータから学習し、文章、画像、音声、プログラムコードといった新しいコンテンツを自ら作り出すAIのことです。代表的なものに、対話型の「ChatGPT」や「Gemini」、画像生成の「Stable Diffusion」などがあります。

この生成AIが、発達障害(ASD:自閉スペクトラム症、ADHD:注意欠如・多動症、LD:学習障害など)のある方々の日常生活や仕事、学習における困難を軽減し、その人らしい強みを活かすためのツールとして注目されています。

発達障害の特性と生成AIの能力には親和性が見られます。

- ASD(自閉スペクトラム症)の方: ルールやパターンを好み、論理的に考えることが得意な傾向があります。生成AIは明確な指示に対して一貫性のある応答を返し、情報を構造化して提示できるため、ASDの方の思考スタイルに合いやすいと言えます。

- ADHD(注意欠如・多動症)の方: 注意を持続させたり、タスクを計画的に進めたりすることが苦手な場合があります。生成AIは、タスクを細かく分解したり、リマインダーを設定したり、即座にフィードバックを返したりすることで、実行機能をサポートします。

- LD(学習障害)の方: 読み書きや計算など、特定の学習分野に困難を抱えることがあります。生成AIは、テキストを音声で読み上げたり、情報を視覚的に表現したり、個々のペースに合わせた解説を提供したりすることで、学習の壁を取り除く手助けをします。

このように、生成AIは発達障害のある方一人ひとりの特性に合わせ

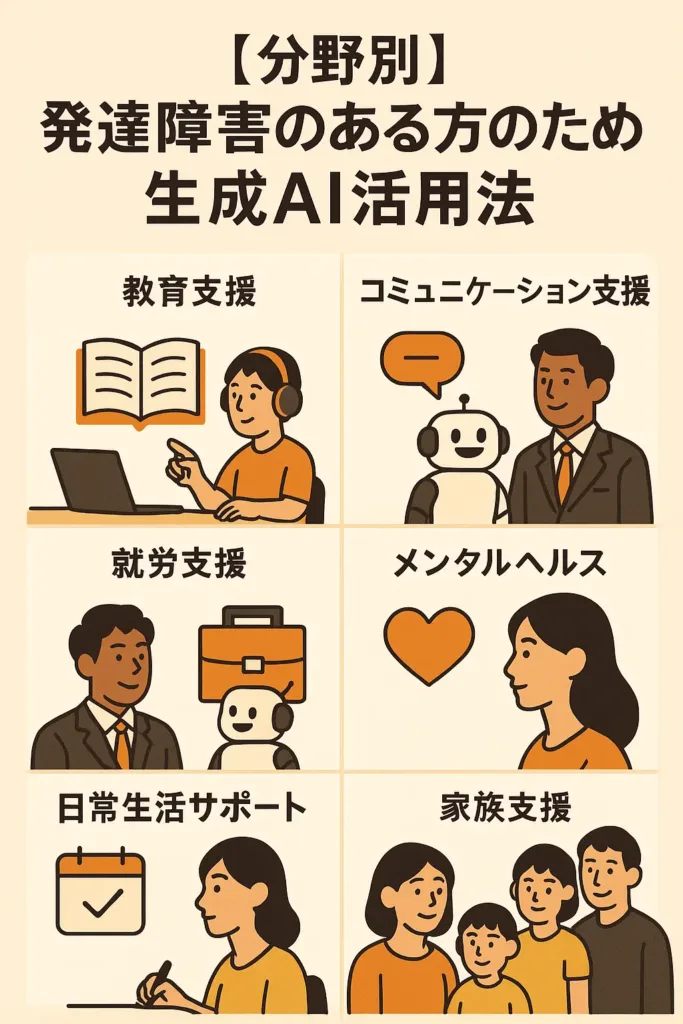

【分野別】発達障害のある方のための生成AI活用法

対人関係や意思疎通に困難を感じることがある発達障害の方にとって、生成AIは心強い味方になります。

1コミュニケーション支援:伝える・伝わるをスムーズに

文章作成のサポート: メールや報告書、SNSの投稿など、文章を作成する場面は多岐にわたります。生成AIに「丁寧な断りのメールを提案して」「この内容を要約して」と依頼すれば、適切な表現の文章案を作成してくれます。就職活動での自己PR文作成にChatGPTを活用し、ポジティブな表現を引き出す手助けになったという事例もあります。

会話の練習相手: AIを相手に、挨拶や雑談、面接といった特定の場面を想定したロールプレイング練習が可能です。対話型AIロボット「Romi」を用いた練習では、利用者の自己肯定感向上につながったとの報告もあります。失敗を恐れずに何度でも練習できるのがAIの利点です。

意図の理解補助(翻訳ツールとして): 「空気を読む」のが苦手な場合、相手の言葉の裏にある意図やニュアンスをAIが解説してくれる可能性があります。「上司の『もっと積極的に』という言葉の具体的な行動例は?」のように質問すれば、文脈を読み取り、具体的な行動を提案してくれるでしょう。海外では「Autistic Translator」として、曖昧な表現を直接的な言葉に言い換える試みも始まっています。

2学習支援:一人ひとりに合わせた学びを実現

学習面での困難に対しても、生成AIは個別最適化されたサポートを提供します。

オーダーメイド教材の作成: 子どもの興味(例:恐竜、電車)や理解度に合わせて、算数の問題や漢字の練習問題などをAIに作成させることができます。「小学3年生向けに、恐竜をテーマにした文章題を5問作って」といった具体的な指示が可能です。

複雑な内容の解説・要約: 教科書や専門書などの難しい内容を、より簡単な言葉で説明し直したり、要点だけを短くまとめたりするようAIに依頼できます。これにより、情報処理が苦手な場合でも内容を理解しやすくなります。

読み書きのサポート(LD・ディスレクシア向け): テキスト読み上げ(TTS)機能を使えば、文章を音声で聞くことができます。文字を読むのが困難な場合に有効です。また、AIが文章の構成案を考えたり、誤字脱字をチェックしたりすることで、書くことへのハードルも下がります。

3.仕事・タスク管理支援:苦手な部分を補い、強みを活かす

仕事の場面では、タスク管理や業務遂行、職場でのコミュニケーションなどで生成AIが役立ちます。

- タスクの分解と計画: 「資料作成」のような大きなタスクを、具体的な小さなステップに分解し、実行可能なToDoリストを作成する手助けをします。「Goblin.tools」という無料ツールは、漠然としたタスクを具体的な手順に落とし込む機能があり、ADHD当事者などから支持されています。

- スケジュール管理とリマインダー: AIに「今日の予定を優先順位をつけて整理して」「15時に会議のリマインダーを設定して」と依頼することで、忘れがちな予定やタスクを管理しやすくなります。

- 業務文書作成の補助: 議事録の要約、報告書の構成案作成、メールの下書きなどをAIに任せることで、文章作成の負担を軽減し、本来の業務に集中できます。就労継続支援B型事業所「パパゲーノ」では、面談記録や個別支援計画の下書き作成にAIを活用し、業務効率化を実現しています。

- プログラミングやデータ分析: ルールベースの思考が得意なASDの方などは、AI(例:GitHub Copilot)を活用してコードのエラー修正やデータ分析を行うことで、高いパフォーマンスを発揮するケースが増えています。

4メンタルヘルス支援:心の健康をサポート

発達障害のある方は、不安やストレスを感じやすい傾向があります。生成AIは、24時間いつでもアクセスできる相談相手としても機能します。

- 感情の言語化サポート: モヤモヤした気持ちを言葉にするのが難しい時、AIに話しかけることで思考を整理する手助けになります。「ストレス解消法を提案して」と尋ねれば、具体的なアイデアを提示してくれることもあります。

- AIチャットボットによる相談: メンタルヘルス支援に特化したAIチャットボット(例:Wysa)も登場しており、悩みを聞いたり、簡単な認知行動療法に基づいたアドバイスを提供したりします。人には話しにくい内容でも、批判される心配なく打ち明けられる点が利点です。

- リラクゼーションのガイド: 不安が高まった際に、AIが深呼吸の方法をガイドしたり、落ち着くための言葉かけをしたりすることも可能です。

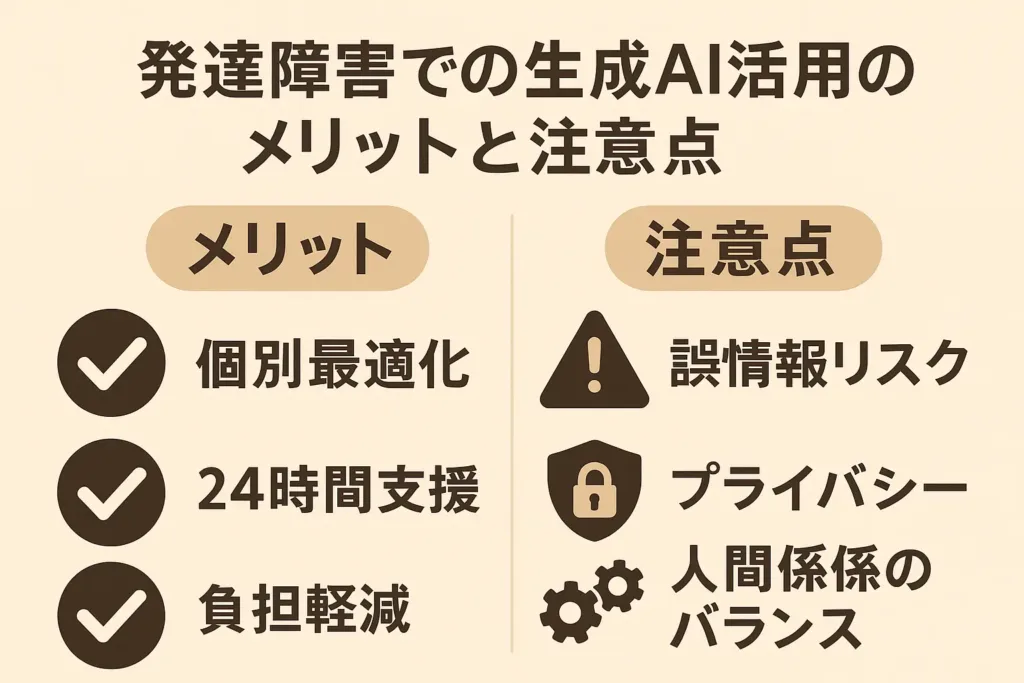

発達障害での生成AI活用のメリットと注意点

発達障害のある方が生成AIを活用することには、多くのメリットがある一方で、注意すべき点も存在します。

メリット

効率化と負担軽減: タスク管理や文章作成にかかる時間や労力を削減し、集中力が必要な作業に注力できます。

個別最適化: 一人ひとりの特性、ペース、興味に合わせて、サポート内容を柔軟に調整できます。

アクセシビリティ: 時間や場所を選ばず、必要な時にすぐにサポートを得られます。批判や偏見なく対応してくれる「相棒」のような存在になり得ます。

自己肯定感の向上: 苦手なことをAIで補い、得意なことをさらに伸ばすことで、成功体験が増え、自信につながります。

デメリットと注意点

情報の不確実性: AIの回答には、誤りや偏りが含まれる可能性があります(ハルシネーション)。特に重要な情報(医療、法律など)は、必ず信頼できる情報源で確認が必要です。

プライバシーとセキュリティ: 個人情報や機密情報を入力する際は、データ漏洩のリスクに注意が必要です。サービス利用規約を確認し、機密性の高い情報は入力しないようにしましょう。

過度な依存のリスク: AIに頼りすぎると、自分自身で考えたり、問題を解決したりする力が育ちにくくなる可能性があります。あくまで「補助ツール」として活用する意識が大切です。

感情的共感の限界: AIは人間のような感情や深い共感を持つことはできません。複雑な悩みや精神的な問題については、人間の専門家(カウンセラー、医師など)への相談が不可欠です。

ガイドラインの不足: 日本では、発達障害者向けのAI活用に関する公的なガイドラインはまだ整備されていません。利用は自己判断・自己責任となる部分が大きいのが現状です。

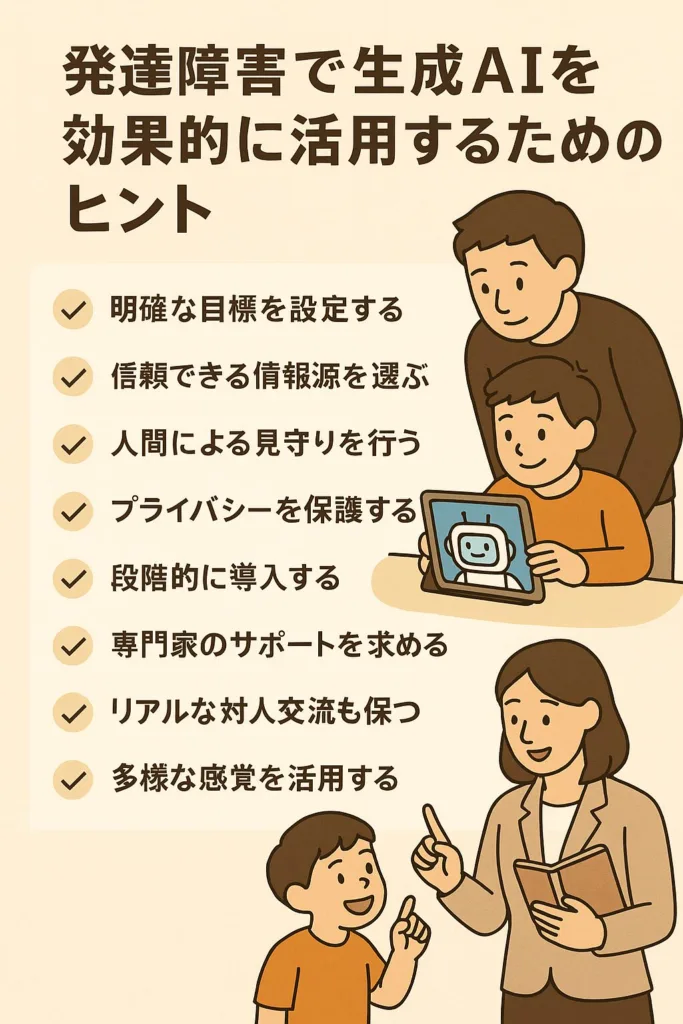

発達障害で生成AIを効果的に活用するためのヒント

生成AIのメリットを最大限に引き出し、リスクを最小限にするためには、いくつかのコツがあります。

1. 目的を明確にする

AIに何をしてもらいたいのか(例:メールの下書き、アイデア出し、スケジュールの整理)を具体的に伝えることが重要です。「手伝って」のような曖昧な指示ではなく、「〇〇についてのレポート構成案を3つ提案して」のように、具体的に依頼しましょう。

2. プロンプト(指示文)を工夫する

AIへの指示(プロンプト)の質が、出力の質を左右します。

- 具体的に: 5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して指示を出す。

- 役割を与える: 「あなたはプロの編集者です」「あなたは親しみやすい相談相手です」のように役割を設定する。

- 制約条件を加える: 「小学生にもわかるように」「100文字以内で」「箇条書きで」のように条件を指定する。

- 発達障害の特性を伝える: 「私はASDで、曖昧な表現が苦手です。具体的な言葉で説明してください」のように、自分の特性を伝えると、より配慮された回答が得られやすくなります。

3. 複数のツールを試す

ChatGPT以外にも、様々な特性を持つ生成AIツールが存在します。文章作成、画像生成、タスク管理など、目的に合ったツールを探してみましょう。無料ツール(例:Goblin.tools)から試してみるのも良いでしょう。

4. 専門機関と連携する

生成AIは万能ではありません。特に仕事探しや職場での悩み、専門的な学習支援、メンタルヘルスの問題については、AIだけに頼るのではなく、専門家のサポートを併用することが重要です。

就労移行支援事業所などでは、発達障害のある方の就職活動や職場定着をサポートしており、必要に応じてAIツールの活用方法についても相談に乗ってくれる場合があります。例えば、就労移行支援チームシャイニーのような事業所では、個々の特性に合わせた就労プランの作成や、職場でのコミュニケーション、タスク管理に関するトレーニングを提供しており、テクノロジー活用も含めた総合的なサポートが期待できます。興味のある方は、一度問い合わせてみることをお勧めします。

生成AIは、発達障害のある方にとって、困難を乗り越え、自分らしく輝くための強力なツールとなり得ます。その可能性と限界を理解し、上手に付き合っていくことが、これからの時代においてますます重要になるでしょう。

まとめ:発達障害生成AI

生成AIは、発達障害のある方の苦手な部分を補い、強みを活かす強力なツールです。

タスク管理や文章作成の効率化、個別学習の実現などメリットは大きい一方、情報の不確かさや依存リスクも存在します。AIの限界を理解し、目的を持って活用することが重要です。

また、AIだけに頼らず、就労移行支援チームシャイニーのような専門機関と連携することで、より安心して可能性を広げられます。AIを上手に活用し、あなたらしい未来を築きましょう。

コメント